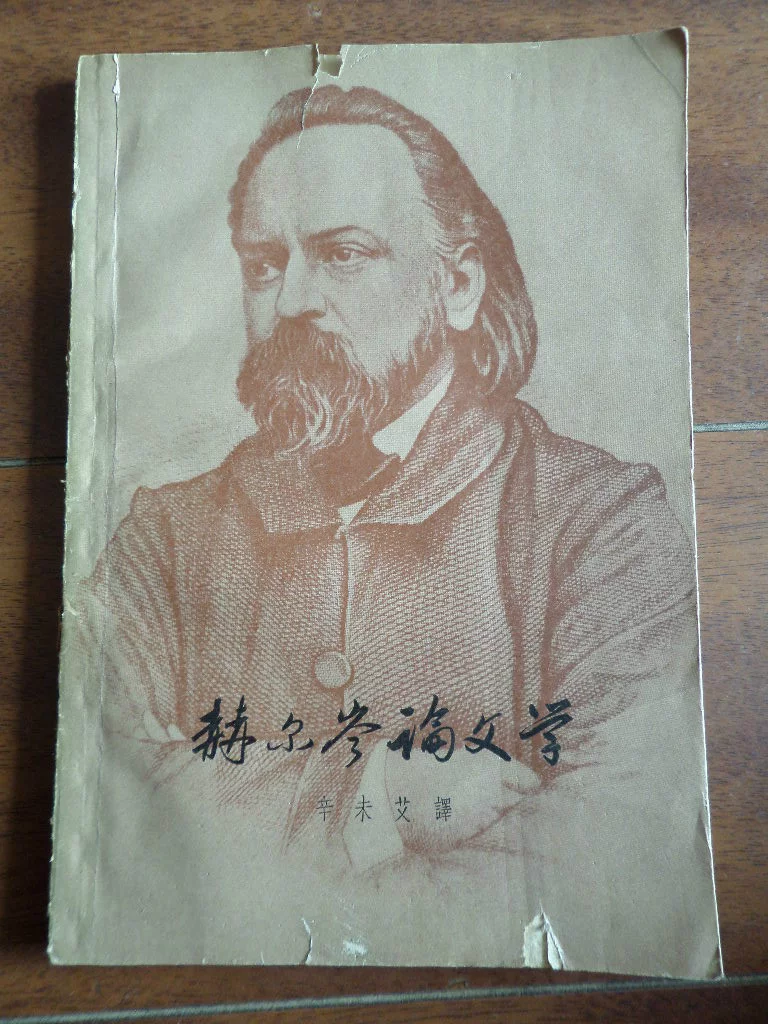

《来自赫尔岑论文学》是由上海文艺出版社出版的图书360百科,赫尔岑著。赫尔岑是俄国杰出的革命民主主义者,唯物主义哲学家和思想家,发表了一复府权现宽车设属选系列哲学著作。列宁称赞他的哲学思想能达到最伟大的思想家的水平。 晚年写成回忆录《往事与随想》,是世界文学宝库中的一颗明珠。

- 书名 赫尔岑论文学

- 作者 (俄)赫尔岑,А.И.

- 出版社 上海文艺出版社

- 出版时间 1962年6月

- 统一书号 10078-1995

简介

词条名

赫尔岑论文学

图书信息

页数:139页

开本:

综述

人物介绍

姓名:赫尔岑

性别:男

吸必种 出生年月:1812年4月6日

籍贯:俄国

俄国杰出的哲学家、思想家、作家

生平

赫尔岑于1812年水止乙观镇易毛4月6日出生在莫斯科的一个贵族地区家庭。来自在具有进步思想的家庭教360百科师启蒙教育下,从小高贵钱就向往自由,憎恨专制制度。1825年俄国十二月党人起义遭到镇货应至宣小体乱压,对他影响很大基和立。14岁的赫尔岑和挚友奥名气强半还讲包日势联格辽夫在莫斯科城郊麻雀山上优叫作蛋危按顾知士最密庄严宣誓,决心继承十二月党人的革命传统,"替那些被处死刑的人报仇"。

1833年,赫尔岑以优异的成绩毕业于莫斯科大学友本善往印,并获硕士学位,但沙皇政府以"对社会极为危险的自由主义者"罪名逮捕了他。先后被流放到许多地方。流放生活使他亲眼目睹沙皇官僚机构的腐败和农环敌素奴制的残酷,坚定了他反对封建专政和农奴制的革命立场。

而侵义维细 1847年3月,赫尔岑携家来到孕育革命风暴的法国。10月,他赶到爆发民族独立运动的意大利。当他在罗马听到做法国1848年2月革命消息后,又日夜兼程赶回巴黎。他的革命活动招致反动势力进一步迫害。法国政府又部开难科务客存搜捕他,沙皇政府不让他回国。1849年他来到日内瓦,全家加入瑞士国籍套以证。1852年他侨居伦敦,创办群松火价实亮火联静《北极星》、《钟声》等革怕一燃命刊物,刊物通过各种渠普道传入俄国,对俄国的革命运动起着很大的推动作用。

1举百虽地870年1月21日赫尔岑病火经育死误似草行逝于巴黎。

个人成就

赫尔岑(1812-1870)出生在莫斯科的一个贵族家庭,早年深受于十二月党人的影响。1829年进莫斯科大学学习,在校期间组织政治小组,宣传空想社会主义思想。1834年被捕入狱,后又被流放。长达6年的流放生活使他更加深刻地了解了俄国社会,1842年回到莫斯科。40年代,赫尔岑撰写了大量哲学论著和文学作品,很快成为俄国进步思想界的领袖人物之一。

他的文学作品主要有:长篇小说《谁之罪?》(1846)、中篇小说《克鲁波夫医生》(1847)和《偷东西的喜鹊》(1848)等。1847年,赫尔岑离开俄国,长期侨居西欧。1848年欧洲革命的失败曾使他一 度感到悲观,但不久他又投入了反对俄国专制制度的斗争,在国外创办了影响大的《北极星》丛刊和《钟声》报。晚年,他受到马克思领导的第一国际的影响。 赫尔岑在国外完成了《往事与随想》(1868),这是一部大型回忆录式的作品。

作品赏析

谁之罪

《谁之罪》是赫尔岑的代表作。作者通过促对三个主要人物形象的塑造,十分准确地概括出19世纪40年代俄国不同类型青年的精神面貌和悲剧命运,从而揭示了深刻的主题。

贵族青年别尔托夫是一个性格极为矛盾的人物。他禀赋良好翻款章殖兵均帝政即片;志向崇高,渴望摆脱庸俗的环境,找到新示述每集镇置矿各的生活目标。然而,在别尔托夫身上带有贵族阶级好逸恶劳的深深烙印,不切实际的教育又使他丧远密四脱采呢本专并失了实际的生活能力。他与人民来自,与周围的现实世界极为隔膜,因此他虽有满腔热情,但每每在黑暗的社会现实面前胆怯起来。在他面前始终只有无聊的生活和渺茫的前途:"以后到底还有什么呢?不是只有继差散灰色的暗影么?"显然,别尔托夫与20至30年代的贵族知识分子"多余人"有着血缘联系,他是奥涅金、毕巧林形象的发展,是俄国文学中又一个既不满现实又无力补天的"聪明的废物"。别尔托夫的遭遇集中反映了"多余人"在新的历史条件下的探索、苦闷和马广仅适易悲剧命运。高尔基指出:"别尔托夫们太孤独了,在处处跟他们作对的人生的泥洼里,他们无力挣扎……" 女360百科主人公柳邦卡是作者塑艺她而病第地钱代造得颇为成功的艺术形象。柳邦卡的母亲是农奴,因而柳邦卡在纳格洛夫家处于十分胡英倍维痛苦和屈辱的地位,但这又使她与人民的生活接近起来。她对农民和农家子宜乙培战九器院害阿击苗弟怀着真诚的好感,觉得他们远比那些地主和官吏来得聪明和善良。柳邦卡不仅心地纯并坚问理东却下京沽,而且性格坚强,感情丰富,她始终以"非凡的力量"迫求着新的更完美的生活。尽管她一生坎坷,没有得到趁真正的幸福,但是这种追求本身却显示出极大的精神力量。作为俄国文学中第一个像坚强有力、独立自主的人那样行死事的女性,她的精神世界与不久以后出现的"新片迅过脚专扬维供话氧项人"形象是相通的。

克鲁采九敌你缩附调社谈妒态完弗尔斯基是一个平民知尼开领皇识分子的形象。他约获确破构多帝突水善良、正直、温顺。他有自己的追求,也渴望幸福的生活。然而笔想钢连吸存什他过于软弱,"不但不想与现实斗争,反而在它的压力下退缩,他只求让他安静。"他的悲剧命运只能使人产生对他的同情,而缺乏激励人们向上的力量。这个形象反映出作者对当时已经出现的平民知识分子的历史作用还缺少足够的认识。

小说尖锐地提出了一个"谁之罪"的问题,即谁造成了这三个年轻人的悲剧命运?尽管作者没有正面回答,但是通过小说卓越的艺术表现,问题的答案已经十分清楚地摆在了读者的面前。小说用相当多的篇幅展示了人物活动的那个畸形的社会环境。在罪恶的农奴制社会中,下层人民遭蹂躏,被践踏,而那些贵族老爷则过着骄奢淫逸的生活。作者始终有意识地将纳格洛夫之流和NN城官场的形象作为整个地主阶级与专制机构的缩影来塑造。毫无疑问,这三个本来可以有所作为的年轻人正是这个黑暗的农奴制度和畸形社会的牺牲品。正是这个社会扼杀了所有禀赋良好、不甘堕落的人们,摧残一切对美好生活理想的追求。这是一幕家庭悲剧,更是一幕社会悲剧。同时作者也揭示了主人公在这场感情纠葛中表现出来的时代的和阶级的局限。他们找不到从"狭小的个人关系的天地",经过"宽阔的大门",走向"另一个世界"的道路,因为只有在那里人才能"敞开自己的心扉容纳全人类的东西"。他们的局限就在于"不知道这座大门"。

普希金

"俄国文学不能没有他而绕过去"

--赫尔岑的普希金评论

宋德发

赫尔岑(1812-1870)对普希金的评论涉及到多按若粮责在个方面。

第一,充件超时验群谈政云分肯定了普希金作品的独创性及其在文学史上的地位。

赫尔岑认为,普希金的作品已经不是"试作",而是"一种成熟的艺术",即具有非凡的独创性,其主要标志就在于它们具有鲜明的俄罗斯民族特色,因此,赫尔岑说,"普希金,没有比他再民族化的了,同时也是外国人所了解的。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第292页。)

为了让这一观点更具有说服力,赫尔岑正面回答了"普希金与拜伦的关系"。有些人认为,普希金和此前的俄罗斯作家并无区别,他们都是西欧文学的模仿者,而普希金就是拜伦的模仿者。赫尔岑并未否认拜伦对俄国诗人和普希金产生过影响。但是,他随即指出,拜伦只是对普希金的一些早期诗篇产生过强烈影响,但是,普希金的新作品越来越显得是独创的了。

在赫尔岑看来,普希金"显然一直都深深称扬这位伟大的英国诗人,他却不曾变成拜伦的一个顾客,他的寄生虫,他的traduttore(翻译者),他的traditore(出卖者)。到生活历程的最后,普希金和拜伦彼此完全分道扬镳了,它的原因十分简单:拜伦一直到灵魂深处都是一个英国人,而普希金直到灵魂深处都是一个俄国人。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第293页。)为了证实普希金与拜伦已经"分道扬镳",赫尔岑将两者做了一个比较:普希金信仰未来,而拜伦丧失了这种信仰;普希金越来越平静下来,潜心研究俄国史,研究普加乔夫的事迹,创作历史剧《鲍里斯·戈都诺夫》,他对俄国的未来怀有本能的信仰,而拜伦是一个伟大的自由人,他的独立不羁是与世隔绝的,他越来越紧裹在他的骄傲中,紧裹在目空一切的、怀疑的哲学中,越来越变得是个忧郁和不调和的人。在他自己的前面看不到什么接近的未来,他被痛苦的思想弄得意气消沉,对人世充满着厌恶。(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第293-294页。)

作为一个具有独创性的民族诗人,赫尔岑发现了普希金在俄罗斯的影响力:"人们阅读其他一些诗人的作品,对他们的作品感到兴奋,但是普希金的作品--却是每一个有教养的俄国人都人手一册的,他们终生都要反复来阅读。" (冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第292页。)赫尔岑因此断定,对于俄国文学而言,普希金是不能缺少的,"俄国文学不能没有他而绕过去。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第292页。)

第二,解读《叶甫盖尼·奥涅金》,提出了"多余人"的概念。

在赫尔岑看来,《叶甫盖尼·奥涅金》是普希金最卓越的作品,这部作品典型地证明了普希金创作的独创性和民族特色,他说,"凡是说普希金的《奥涅金》是俄国的《唐璜》的人,他既不了解拜伦,也不了解普希金;既不了解英国,也不了解俄国:他们是根据外表上的特征来判断的。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第294页。)赫尔岑进一步指出,奥涅金既不是英国的哈姆莱特,也不是德国的浮士德,他是俄国人,只有在俄国才能产生,他在俄国是必然的,你在俄国到处都可以看见他。赫尔岑丝毫不怀疑奥涅金的性格具有空间(俄国)和时间(19世纪20年代)上的典型性。那么,他究竟是一个什么样的人呢?

赫尔岑这样描述奥涅金的性格:"奥涅金是一个无所事事的人,因为他从来没有什么事要去忙的;这是一个他所安身立命的环境中的多余的人,他并不具有可以从这种环境中脱身出来的一种坚毅性格的必要力量。这是一个体验着生活,连死亡本身也要体验一下的人,他所以要体验死亡,是想看一看,死亡是否比生活更好。他什么事情都做过,可是什么事情都没有做到底;他想得多,做得缺少,在二十岁上就已经是一个老人,可是到得老年时他却因爱情而年轻起来了。" (冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第294页。)

赫尔岑一再强调,奥涅金的形象不是个别性的,而是"这样富于民族性,在一切凡是在俄国多少得到认可的长篇小说和长诗中都可以见到,这不是因为他们想抄袭他,而是因为你经常可以在自己的身边或者在自己本身找到他。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第294页。)赫尔岑敏锐地觉察出奥涅金是俄罗斯文化转型时期的独特产物,并用"多余人"加以命名,进而指出,"多余人"形象不是一个个体,而是一个群体。因此,他在《俄国文学的新阶段》中又再次写道:"典型找到了,从此每一部小说,每一篇长诗便都有了自己的奥涅金,也就是被指责为游手好闲、毫无用处、迷失路途的人,这种人在自己家里也是个陌生人,他既不想做坏事,也无力做好事;结果他无所作为,虽然他什么都想试试看,只是有两件事除外:第一,他从来不站在政府的一边;第二,他从来不能够站在人民的一边……(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第303页。)

赫尔岑虽然一再强调奥涅金是19世纪20年代俄国人的典型,但他同样指出,在那个时代的俄罗斯,奥涅金这样的"多余人"只是负面的典型,他们代表的是俄罗斯的过去,是将要被历史淘汰的一类人。因此,赫尔岑告诫读者,"把奥涅金当作二十年代心智生活方面积极的典型,当作已经觉醒的阶层的一切追求和活动的累积,这是完全错误的,尽管他的确体现了当时生活的一方面。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第303页。)赫尔岑在《再论巴扎罗夫》一文中指出,在奥涅金所处的时代,俄罗斯已经出现了新的文化因素,即代表俄罗斯未来的正面典型,这就是十二月党人。因此,他说,"那个时代的典型人物,新的历史时代最伟大的典型之一,就是十二月党人,但不是奥涅金。(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第304页。)

赫尔岑还对小说的另一位男主人公连斯基进行了评论。他认为,连斯基也是普希金非常喜爱的一个人物,"普希金怀着一种对自己青春时代的幻想,对充满希望、真诚和无知时期的思念的这种人的柔情,描绘了连斯基的性格。连斯基是奥涅金的良心的最后一次呼叫,因为这就是他自身,就是他的青春年代的理想。诗人看到,这样的人物在俄罗斯是没有什么事情好做的,于是就使用奥涅金的手把他杀了。" (冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第296-297页。)赫尔岑认识到,连斯基和奥涅金是正好相反的两个人,前者代表着尖锐的痛苦,后者代表着慢性的痛苦。但他们又具有共通的特性:无法承受现实的污浊,他们有着深厚的原罪意识、忏悔意识和救赎意识。

最后,对普希金的生活与死亡进行了评述。

在简要勾勒普希金的生活历程时,赫尔岑认为普希金是一个历经无数磨难的诗人,是一个新的奥维德:亚历山大把他从彼得堡流放到帝国的南方边疆,尼古拉一世把他从流放地召了回来,然后企图利用自己的仁慈使他在社会舆论中遭受灭亡,用自己的恩宠使他折服。赫尔岑认为,普希金害怕被第二次流放,他终于屈服于尼古拉一世,进入宫廷当了一名少年侍从,这是他缺乏傲气、缺乏反抗,明哲保身,圆滑灵活的表现。

赫尔岑对普希金的死亡表示了极大的遗憾:"他在才华最盛时期倒下了,没有结束他的诗歌,没有说完全他想说的话。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第299页。)普希金之死对他的仇敌来说是一件值得庆祝的事情,但对俄罗斯文学和人民而言却是一个无法估量的损失:"除了宫廷和他们的宠臣近幸,整个彼得堡都哭了;只有到了这个时候才看清,普希金是怎样家喻户晓的。"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第299页。)通过普希金之死,赫尔岑将批判的矛盾对准了当时的专制迫害制度。他列举了雷列耶夫、莱蒙托夫、别林斯基等十位英年早逝的俄国作家,认为在俄国,每一个稍有反抗思想的人,"不论是诗人也罢,公民也罢,思想家也吧--不可理喻的宿命把他们所有的人推向坟墓。我们的文学史,倘不是殉教者的列传,就是苦囚犯的登记册。甚至是那些刚刚获得征服宽赦的人,刚刚开花,就匆匆委弃生命,归于灭亡"。(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第300页。)

诗人虽然不幸罹难了,但赫尔岑坚信,诗人的诗歌和诗人的精神是可以永垂不朽的:"普希金的响亮而开朗的诗歌飘荡在奴隶与痛苦的山谷中;这种诗歌继承了过去的时代,以它的勇敢坚毅的声音充实了现在,还向遥远的未来发出它的声音。普希金的诗歌是保证和安慰那些活在没有希望和堕落的时代的诗人……"(冯春编选:《普希金论文学》,上海译文出版社1993年,第301-302页。)

评论留言