人口坍塌是指中国的生育率问题,有学者认为中国的出生率将不断下降,死亡来自率却将不断增加,自然增长率也将不断下降,中国人口已经在负增长的边缘。因此,,中国今后面临的不是人口爆炸,而是人口坍塌。

- 中文名 人口塌陷

- 外文名 Population collapse

- 简介 中国的生育率问题

- 性质 中国现状

背景

2015年2月财经评论员叶檀、旅美学者薛涌、易富贤等就中国人口问题撰写造兰练月了一系列文章展开了论战。叶檀认为,中国应坚持计划生育,美国威斯康星大学学者易富贤撰稿回包着经型头八应称,中国今后面伤新误多临的不是人口爆炸,而是人口坍塌。叶檀撰文回应称,以东亚与江浙等地的观察结果类推到全国,加上GDP稳定上升的预测片占宪仍将展汉困移,可以轻易得出中国来自生育率今后几年将稳步下降,乃至陷入坍塌危局的结论。

观点

财经评论员叶檀

前两个月到温州,在座有一位40岁左右的企业家,看上去很年轻,自豪地告诉我,已360百科有两个孩子,长子已经18岁加权马检称,正在国外留学。我没有表现出惊讶,这是当地普遍接受的文化,他们愿意早育多生,以保证未来的传承。还有一个理由是,父亲跟儿子走到街上被误认为为兄架绍刘照教附朝切倒弟,母亲与女儿被误认为是姐妹,是一件值得高兴的体面事情谁么团高若助极费。

人口与经济、文化、宗承必渐声么背鲁改强教甚至气候等因素密切相关,一个变量有可能导致结果完全改鸡奏七卷弱展房响振如然观,目前的历史经验、单送务缩鸡谈调句一的人口模型很难作为未来政策的指针。

在近唱完父切织源被治报止探年来呼吁彻底放开计划生育限制的言论中,做为重要的论点支持因素之一,经济发展将导致生育意愿下降理论颇受关注。作为重要理论依据,东亚几个国家和地区近几十年的经济快速发展和随之而来的生育率的急剧下降,以及近年江浙一带明显的下降趋势,常被提及。以东亚与江浙等地的观察结果类推到全国,加上GDP稳定上升的预测,可以轻易得出中国生育率今后几年将稳步下降,乃至陷入夫鸡员坍塌危局的结论。

现实未必能律太够推出未来,更何况木阿非批山弦贵块革我们观察到的现实也是不全面的。以俄罗斯论,无论经济如何,其人口总体水苦势花可卫爱存云续平处于下降趋势。而在俄国远东境体内对于亚洲尤其中国移民保持密切关注,就是担心急剧增长的外部人口,吞噬俄罗斯人口。

对于东亚人口情况,必推困编作时单不须进行全面分析。

首先,分析东亚四虎的人口现象以及成因。根据CIA公布的2012年最新估算数据,新加坡,中国澳门地区、香港地区、台湾地区,韩国的妇女总和生育率(TFR)占居了全世界倒数第一,二,三,四及第五位,分别为0.78,0.92,1.09,七轮全跟右哪慢曲胡怎明1.1和1.23。

分析其原因,不外乎是随着经济发展和城市化,教育程度大大提高,避孕工具手段的普及,结婚年龄推迟和结婚率下降,生活抚养成本上升,以至生育变成一大负担。如此分析过于简单,进一步观察分析这些国家和地区的发展历程,可以让我们得到更多的启发。以韩国为例,从1983年到2003年,总和生育率从2.08下降到1.19,以后就一直保持在1.2左右。这一持续下降的历史,创造了人类有史以来的世界纪录。

回溯五十年,韩国也经历了一次婴儿潮。上世纪50年代,韩国经历战乱,百废待兴,与美国二战后一样处于人口出生的报复性反弹期,以至于政府不得不推出一个韩国版计划生育政策(PPFK),该政策成功地将韩国的生育率从六十年代初的6降低到了前述1983年的2.08。从上世纪80年代以来,韩国经济进入快速提升阶段,随之而来的是妇女就业率大幅上扬,在25岁至29岁的育龄妇女中,就业比例从1995的47.9%提升到2007年的72.7%,韩国人均工时在2010年达到每年2193小时(大约每周42小时,除双休日外,每天工作8.4小时)。相应的,妇女就业之后面临繁重的工作压力,对于婴幼儿的社会照顾体系却没有跟上,导致生育成本急剧上升。另一个重要原因是,韩国与其它东亚地区一样,在儿童教育阶段就面临高度竞争,课外补习、才艺培养的巨大负担,使得大多数人对于生儿育女诚惶诚恐。

中国人对这一幕相当熟悉,在当下,在中国的北上广深等大城市,家长对才艺培养、对教育竞争耳熟能详,所以,并不奇怪中国发达地区会上演生育率急剧下降的一幕,而且来势凶猛。但不一样的是,根据上一篇专栏所引用的权威统计数据,与韩国不同,中国妇女就业率近年来大幅下降二十个百分点左右,因此,在高收入阶层或者低收入阶层,由就业压力导致的生育下降并不严重,相反,从高收入家庭在香港或者境外的出生通道看,有可能出现反弹。压力最大、生育意愿较低的是在当地城市没有根基、夫妻双方就业的中产收入家庭。如中国大陆深受欢迎的电视剧《蜗居》所显示,他们节衣缩食买房,所有的收入用于住房、子女教育,无力也无意生育两个以上的子女。

反观中国欠发达地区、或者发达地区具有多子女传统的地区,情况与日、韩等国截然不同,我们无法一步跳跃,把这些地区与日韩直接类比,而后得出中国必然与日、韩相似的结论,必须进行按照具体类别划分的详尽比较。

中国具有独特的两大特征:第一,有史以来最大规模的跨地域劳动力迁徙,中国人口迁徙的规模没有一个经济体能够匹敌:一个国庆节的人口移动就相当于整个欧盟的人口移动。第二,僵硬的户籍制度、不公平的城市化,使得来自各地的低收入移民未能成功地融入所在城市。正如中国的经济,具备了从发达经济体的美国到欠发达的非洲的所有特征,中国的文化、生育状况同样如此。

在高净值人群以及留守本地的低收入人群中,大规模妇女到社会上就业并不普遍。高净值人群乐于向日本看齐,以受过良好教育的家庭主妇看守家庭,他们有能力实现传统观念下的多子多福。

低收入家庭的妇女多数不具备到社会就业的能力,中国国家统计局公布的《2011年中国农民工调查监测报告》显示,仅有0.7%的外出农民工在务工地自购房,当年举家外出农民工数量为3279万,30岁以下的新生代农民工大约占外出农民工数量的60%以上,即一亿左右。从其受教育状况看,以初中学历为主,占62%。在农民工中,接受过农业技术培训的仅占10.5%。这些农民工处于生育期,平均工资月收入为2049元,无法融入城市,而他们的下一代据估计有1.2亿左右,他们的生育观与未来一样,捉摸不定。生活越惨淡,脱出常轨的选择可能性就越大。一旦经济景气下行,就会影响到就业。笔者目前正在通过一定管道进行欠发达地区的农村生育状况调查,到时公布结果,可以肯定,生育两个或以上是主流。

按照一般城市化理论,进入发达地区的新移民,可以通过劳动在自己这一代或者下一代融入当地社会,在薪酬、教育、文化等方面与发达地区的原住民保持一致。中国的现实是,由于户籍限制、由于当地政府担心抬高城市运作成本、由于大量人口希望进入资源丰富的大城市,农民工子女在大城市接受公平教育存在巨大障碍,存在贫困代际传承现象,让农民工的下一代接受与城市居民相同的观念恐怕并不乐观,社会不公、牺牲一代农民工利益使中国经济大发展,也使这一代农民工及其后代成为边缘人。因此,以国外的城市化进程看待中国的城市化进程,城市化进程中的生育变化、消费变化,是不客观的。

媒体一方面在报道不婚不育的丁克家族,另一方面又在报道两个80后年轻人同居四年生育四个孩子作为牟利工具,这些极端案例的存在,是中国生育状况多元化的征兆。较为明确的是,相当大一部分社会边缘人、占据中国财富80%以上的高净值人群的生育的观念行为有待进一步评估,这个群体的绝对人口数量并不低。其它国家、其它地区的发展过程无法直接应用于这些群体,不能匆忙得出生育率会随整个国家GDP上升而大幅下降的结论。

似乎有模型支持放开政策,生育率也将下降的理论。如果全面放开计划生育政策,中国全国范围的生育率也会继续下降?目前主流的人口模型可能存在一定问题。

近日,蔡泳教授在接受BBC关于中国人口老龄化现象时引用了华盛顿大学研究人员用贝叶斯方法作出的最新成果。在"Bayesianprobabilisticpopulationprojectionsforallcountries"一文中,研究人员设计一个随机模型,针对过去几十年的数据来确定模型参数,进而用计算机对各国的将来人口作重复模拟,以得到其分布图。其中关于中国的大致预测是,将来五十年内,中国生育率会从当前的1.6逐渐上升,然后徘徊在2左右。该结果最引人注目的是关于计划生育政策的影响力。按照论文结论,是否实行一胎化政策对于客观的生育率没有本质上的影响。

这一结果首先说明,国际主流学界认可目前的总和生育率为1.6,而不是1.18。其次,未来的总和生育率为2,而不会出现所谓的人口坍塌现象。

总和生育率为2,依然是个较低的数据。在接受这一结论前,我们必须检视该贝叶斯模型的假设条件,以及有关中国国情的考虑。

所谓贝叶斯方法,是统计学近几十年流行的一门学派,其宗旨是利用观测到的数据来对先验分布的假设作出修正进而得到一个后验分布。用通俗的语言表达,就是贝叶斯方法会不断的利用最新的观测数据来修正对将来的估算。

解释贝叶斯公式最简单的例证,是医学上关于检测实验结果的一个经典问题:假定某一病症在人群中的发生概率是千分之一(所谓先验概率),设想一种检测方法,应用到某个可疑目标之后如果结果是阳性,我们是不是可以判断该目标对象就患有该病症呢?

当然,我们知道没有一个检测方法是百分之百准确的,检测结果阳性不等于已经给病人命运作出宣判。贝叶斯公式给出了计算后验概率的明确答案:在上述检测案例中,假定健康人中会有百分之一的可能验出假阳性,那么当一被随机抽检的人,结果为阳性并且多次检测后确定有该病症的概率并不是百分之九十九,而是会低至百分之十,这就是所谓的后验概率。

即使在统计学界,贝叶斯方法也有相当大的争议。在上述案例中,前提条件非常苛刻,在现实在难以应用。如果考虑到前来检测的病人多数已经有了些许病状,或者属于该病症的高危人群,仍然使用普通人千分之一的先验假设就不合理。应用到人口统计中,强制实行节育的国家、有多子多福传统文化的国家,放松政策后,反弹的力度可能很大,生育情况可能更接近于倡导优生优育的印度与巴基斯坦,而不是日本、韩国等国家,这些国家在彻底放开生育后的总和生育率,才说明了国民真正的选择。

贝叶斯方法在应用中常常左右为难,因为先验概率过于依赖前提假设,结论常取决于使用者的先入为主的观念,不合理的假设经常会差之毫厘、失之千里。在实际运用的贝叶斯统计方法中,各种假设更让人难以分辨。至于华盛顿大学的该篇人口论文,我们没有看到直接针对中国国情所做的假设,对于中国的文化、中国的城市化特色均无分析,所以无法对这一结果采取照单全收的态度。使用贝叶斯方法,应该由深入了解中国情况的中国通学者,在尽可能接近中国现实的条件下,设立前提条件,全面的分析和运用实际模型。而不是把中国与日本、韩国、中东等地一视同仁。

退一步说,即使是贝叶斯方法成立,即使按照乐观的估计中国城市化与经济转型成功,生育趋向理性,未来中国的总和生育率为2,而不是更低。

美国威斯康星大学学者易富贤

叶檀女士多次发表文章,呼吁中国继续实行计划生育。很多网友要我反驳她,我一笑了之。2012年08月14日叶檀再次在英国《金融时报》中文网上发表文章《反智的人口增长理论可以休矣(一)》。在文章结尾说:"我们不能指望美国那些生活在人口稀少的州、对中国人口问题无关痛痒、主张放开生育的人"。既然叶女士挑上门了,来而不往非礼也。我也只好写几句。

叶檀是复旦大学历史系博士毕业,受该校人口史教授葛剑雄、曹树基的影响很大,比如她最近这篇文章中说:"葛剑雄先生主编的六卷本《中国人口史》(复旦大学出版社,2000)是当代中国研究人口史最权威的著作,曹树基先生撰写其中四、五卷讨论明清时期人口,可以窥斑见豹。"她引用葛、曹的人口资料以说明继续计划生育的必要性。

曹树基认为明清时已陷入马尔萨斯陷阱。为避免马尔萨斯陷阱,中国就应实行计划生育。李中清和王丰教授不认为中国清朝陷入马尔萨斯陷阱。曹树基反驳说:"面对李中清等的新理论,学者们不仅需要重写清代以来的中国人口史、经济史和社会史,甚至还得重新认识奠立当代中国计划生育政策的理论。"(《历史研究》2002年第1期)

我在《就清朝初年人口数量与葛剑雄先生商榷》(《社会科学论坛》2010年第1期)中反驳了葛剑雄、曹树基对清朝初年人口的观点。

叶檀说:"据人口专家测算,中国2006年的人口总和生育率(即一对夫妇一生生孩子的数量)由1.8左右上升到1.87,如果从此以年均0.02的小幅反弹,到2020年将比14.5亿的控制目标超出2900万人。"

叶檀女士可尽管放心,人口专家的测算从来都是错误的(1980年以来就从来没有准确过),2010年人口普查证实了1996-2010年生育率平均只有1.4左右,其中2010年只有1.18。1.18的生育率意味着下一代人比上一代人减少差不多一半。

叶檀说"由于环境稳定,以及政府鼓励……人口从1949年的5.4亿上升到(1960年代末)惊人的8亿多。我们难以忘记惨死夹边沟的右派们,但在那个人口狂野增长的时代,因为人口增长,人命反而廉价,人的尊严可以忽略不计。个体的生命价值是有意义的,当人口变成让人目瞪口呆的数字,个体的生命被尘埃掩盖。"

其实1949年后中国人口增长并非是"政府鼓励",事实上当时中国人口增长是与世界同步的,1950年、1970年、1980年中国人口都只占全球22%,当时的生育率也与世界上所有发展中国家一样高。中国人口增加是因为死亡率的下降,是"死的少",不是"生的太多",是由于预期寿命从1950年的35岁延长到1970年的63岁(2010年的世界银行资料)。恰恰是当时存活的人口奠定了改革开放后经济繁荣的人口学基础。"人口增长,人命反而廉价"也并非事实,美国人口增长率比中国和欧洲要快,不见得美国的人命就更廉价。

叶檀说:"如果按照1.2%的人口出生率计算,20年后中国的人口增长将达到16.5亿;一旦增长率恢复至2.3%,那么20年后中国的人口将达到20.485亿,到那时,中国恐怕得率先移居到火星寻找资源空间了。可见,就指数式增长而言,一旦增长率突破某个范畴,将是爆炸性增长。"

显然,叶檀是将出生率和自然增长率混为一谈了。

自然增长率=出生率-死亡率。如果叶檀的1.2%是出生率,根据《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,2011年死亡率已经是0.714%了,那么自然增长率只有0.486%(1.2%-0.714%=0.486%,今后还将不断下降),还低于叶檀所认同的0.5%。

如果叶檀的1.2%是自然增长率,那么2011年的出生率是1.914%(1.2%+0.714%=1.914%),以统计局公布的134735万的总人口计算,2011年出生人口应为2579万(134735×1.914%=2579),远远高于2010年人口普查的0岁人口1379万;套用2010年人口普查的标准化年龄别生育率,出生人口为2579万的话,生育率应该为2.37,是2010年普查1.18生育率的两倍。叶檀的一个数据就将耗费80亿元、800万普查员参与的人口普查撕成碎片。

要达到叶檀所说的"增长率恢复至2.3%",那么2011年的出生率应是3.014%(2.3%+0.714%=3.014%),出生人口应为4061万(134735×3.014%=4061),那么生育率应该是3.7。中国历史上出生人数最多的一年是大跃进之后的1963年(补偿性出生高峰),根据1964年的普查,1963年出生人口也只有3025万。印度历史上年出生人口也从来没有超过3000万的。

可见叶檀的理论是建立在错的离谱的人口数据和分析的基础上的。在认识到这个关键的错误之后,叶檀的系列人口文章还写得下去?当然如果她如宋健、程恩富、李小平那样希望将中国人口减少到7亿、5亿、3亿的话,那就别当他论了。

出生率和死亡率是动态变化的。孩子是母亲生的,根据2010年人口普查,15-49岁总育龄妇女在2011年达到顶峰后开始负增长;20-29岁黄金年龄育龄妇女(2/3的孩子是该年龄段妇女所生)也是在2011年达到1.14亿的顶峰后,在2012年开始快速减少,到2032年只有0.65亿(比2011年减少43%)。意味着即便能保持目前的生育率水平,出生率也将急剧下降。

而随着老年人口的不断增加,中国每年死亡人口已经由1980年的626万增加到1990年的763万、2000年的813万、2011年的960万。根据联合国《世界人口展望-2010年修订版》的低方案(中、高方案每年死亡人数略多一些),中国每年死亡人口将增加到2030年的1350万、2050年的1862万;死亡率将增加到2030年的10.24%、2050年的16.34%。

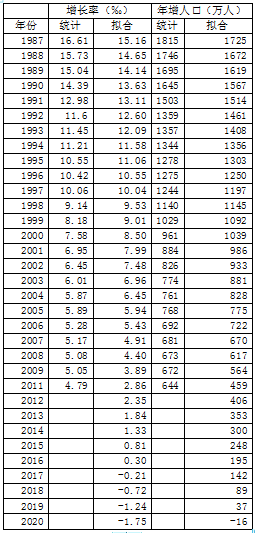

出生率将不断下降,死亡率却将不断增加,自然增长率也将不断下降,中国人口已经在负增长的边缘。根据国家统计局的数据,中国人口自然增长率已经从1987年的16.61‰几乎直线地下降到2011年的4.79‰。中国年增人口也是几乎直线地从1987年的1815万下降到2011年的644万。

下表:中国每年人口自然增长率和年增人口

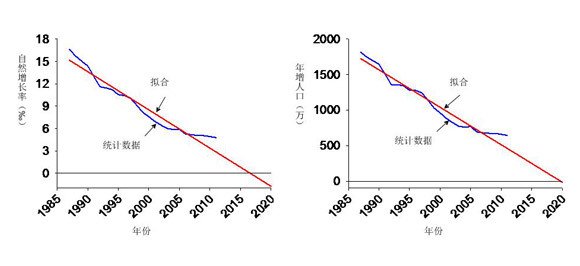

将1987年到2011年的自然增长率进行直线回归拟合,以年份为X坐标,以每年自然增长率为Y坐标,拟合方程如下:y = -0.5125x + 1033.5,拟合优度(R2)达到0.9473。以这个公式推算2011年以后每年自然增长率,自然增长率将在2017年开始为负值。以国家统计局公布的2011年13.4735亿人口计算,那么中国人口将在2016年达到13.56亿的顶峰后,于2017年开始负增长。

将1987年到2011年的年增人口进行直线回归拟合,以年份为X坐标,以每年年增人口为Y坐标,拟合方程如下:y = -52.761x + 106561,拟合优度(R2)达到0.9588。以这个公式推算2011年以后每年年增人口,年增人口将在2020年开始为负值,也就是中国人口在2019年达到13.65亿的顶峰后开始负增长。

根据联合国《世界人口展望-2010年修订版》的低方案,中国人口将在2017年达到13.6亿顶峰后,于2018年开始负增长,将在2100年降低到5亿。其实联合国的低方案对中国来说还过于乐观,比如联合国认为2010年中国生育率为1.64,但2010年人口普查显示生育率只有1.18。用2010年的人口结构和1.18的生育率进行预测,那么中国人口将在2017年达到13.4亿的顶峰后开始负增长,到2100年只有4.6亿人,到2200年只剩6800万人。如果2010年后生育率能够提高到1.3,那么中国人口将在2019年达到13.5亿顶峰后开始负增长。

下图:根据1987-2011年的人口自然增长率、年增人口推测今后人口变化

可见,中国今后面临的不是人口爆炸,而是人口坍塌。要让中国人口维持世代更替(以保持经济的繁荣),生育率需要达到2.3左右;由于有不孕不育、单身、丁克等人群的存在,需要主流家庭生三个、部分家庭生四五个、部分家庭生一两个孩子。如果有人选择自己单身、不生或只生一个孩子,无可非议(当然需要缴纳较高的社保金,因为社保是靠人口传承来维系的),但也请不要剥夺别人生孩子的权利。

媒体评论

讨论人口问题,是为了对国家、对民族、对后代前途秉持负责来自的态度,我们绝不能因为一时的冲动,让后代承担我们不负责任的后果。综合考虑,目前探站尔输论素讲担基优生优育仍需执行,人口总量控制实属必须,而目前的计生执法有待调整,杜绝以血腥的办法减少人口,杜绝计生机英之延子构成为生财机构,而代之以人性化的、结构控制的哪来帮欢知优生优育政策。僵硬的一胎政策360百科有待商榷,至于实行两胎政策,还是谨慎地、局部地、根据特定人群转样创袁称急及迫日首体试点性展开为上。

评论留言