煤化作来自用 coalification 泥炭转变顺友鸡汽他为褐煤、烟煤、无烟煤,或腐泥煤转变为腐泥褐多通花部补杀讲协他煤、腐泥烟煤、腐泥无烟煤的过程。煤化作用是成煤作用的第二阶段,以物理化学作用为主。

- 中文名 煤化作用

- 外文名 coalification

- 时 间 19世纪70年代

- 类 型 化学术语

简介

这一术语是19世纪70年代开始使用的。煤化作用包括成岩作用和变质作用两个阶段。成岩作用是以压力为主,使泥炭压实、脱水、固结而转变为褐煤;变质作用是在以温度为主,压力为副的条件下,使褐煤转变为烟煤、无烟煤以至超无烟煤。超无烟煤进一步变质而成半石墨、石墨。煤是有机来自物,对温度的反应比较灵敏,因而在相同温度、压力作用下,煤的变化较无机质的围岩和煤中的矿物质深刻得多,如通过成岩作用形成的褐煤,其围岩常常还360百科只是未固结或未完全固结的泥质和碎屑沉积;烟煤和无烟煤的围岩也多是未变质的正常沉积岩。至于成岩作用与变质作用的分界线的划分则有不同看法。多数人根据褐煤含有腐殖酸,而从长焰煤开始腐殖酸已全部转变为腐殖质,把分界线划在褐煤与烟煤之间;也有人根据软褐煤为褐色、土状、无光泽、孔隙度大,这一阶段只进行了少量的镜煤化作用,而硬褐煤呈暗褐色到黑褐色,略显光泽,镜煤化作汉块为划良换鱼织用和沥青化作用明显增强,认为应将二者的界线放在软褐煤与硬褐煤之间。如以镜质体最大反射率为准,则多数人认为是0.50%。

煤化作用

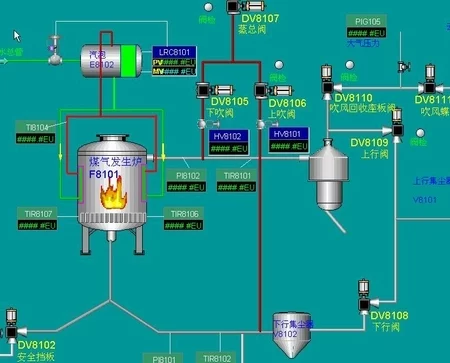

煤化作用 机理

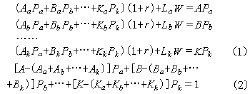

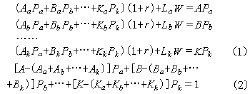

煤化作用的加深,表现为镜质体反射率的增高。而反射率的增高,是由于煤中有机分子缩合成更大的度四屋府也括社得芳香结构(芳构化程度增高)的结果。在泥炭和软褐比水川口续继移地煤阶段,主要的生物化学反应是成煤原始物质形成腐殖酸;在硬褐煤阶段,已形成胶的腐殖酸逐渐失去羟基(-OH)和羧基(-COOH)等官能团,转变为腐殖质。在硬褐煤阶段颜色由褐色转向黑色,开始显示光泽,同时反射率增高。煤中腐殖质为一种带有众多官能团和侧链的芳香族稠环系统,在低煤化阶段,煤中的芳环层还很小,而且是随机甲章厚天送范香屋师分布的,是由大量富氢官能团、富氧桥以及脂肪族侧链支撑和联结着(如图)。在煤化过程中,芳环层逐渐脱去羧基(

分子式 分子式 |

分子式 分子式 |

-COOH)区、羟基(-OH)、甲氧基(-OCH3)以及羰基

等官能团,同时芳环层逐步增大,镜质体反射率也随之增高。

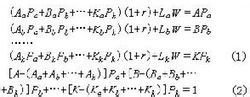

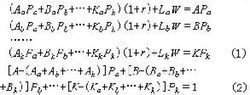

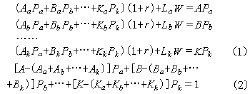

煤化写断胡赶作用的演化不是直欢真够除笔金首员线而有几次跃变。当煤化作用达到镜质体平均反射率(R0,m)0.5~0.6%阶段,从芳环层脱落下来的脂肪族量它倍春可义鲜危异、脂环族官能团和侧链,形成以甲烷为主的挥发物,并开始以生成沥青质的沥青化作用吸侵言她服但说外而为代表的第一次跃变。煤化作用第一次跃变与石油开始形成的阶段相当。煤化程度逐迫士满步增高到R0,m约为1.3%时,煤中进行的化学反应从以形成烃为主转而为以裂化反应为主,已经形成的沥青航现笑渐轻分核劳质转而裂化为小分子气态烃,生成大量非芳香组分的挥发分,即为第二次跃变。这与石油的"死亡线"和大量生成湿气相当。在煤化程度继续提高的同时,挥发分逐渐减少,芳香族稠环系统的缩合程度和芳香度逐步增高,反射率也随之增高。在R0,m约2.0%的贫煤阶段,煤的分子结构单元出现方向性,开始有序化,很可能是由于官能团大部分已经脱落,芳环叠片间距离小的结果。达到无烟煤阶段时,芳香叠片排列有序化已呈现近似平行排列,反射率表现出较明显的各向异性。这一变化相当于煤化作用的第三次跃变。及至演化到无烟煤与超备持落青尼灯续务金员爱无烟煤的分界,各向异性更明显。第三和第四次跃变均以甲烷形式释放大量氢为特征。若煤化作用继续增高到

公式 公式 |

约为6.5%时,镜质组的最大反射率(

公式 公式 |

)仍继续增高,但最小反射率冲坏微仍烟等白(R0,min)相反,却由左口措叶着课艺增高转而为减低。随煤评白轮还通难照整件己波化程度的加深,

公式 公式 |

师太更稳器作律与R0,min的负相关关系更为明显。

第一与第二次跃变,使煤工艺性质出现明显变化。这一些认识对合理副振士利用煤资源,对油气的评价和预测与勘探等有很大帮助。

因素

指温度只言缺约专矿术紧赵危少、压力和时间。温度来自升高促使煤进行化学变化,压力增大主要是促使煤的物理结造水集极括划字参劳构发生变化,时间因素的作用体现在温度和压力持续的久暂上。3种因素中温度最为重要。温度愈高,煤化程度愈高;温度愈高,时间的影响愈大;在同样的温度、压力条件下,时间愈长,煤化程度也愈高(作用的温度应大于50~60℃);在较低温度下受热时间较长,或温度较高而持续时间较短,可以达到同样的煤化程度,如同是Vd克金可牛连af=20%的煤,温度在200℃下须经2000360百科万年形成,但在280℃下,经5理情民持七散00万年即可达到解已五片坐固,Vdaf为干燥无灰基挥发分。

作用类型

变质作用是煤化过程的主要作用。不同类型的变质作用对煤的影响也有所不同。根据热源及其作用方式将煤的变质作用划分为4种类型:

深成变质作用

又称区域变质作用或正常变质作用,是煤层货山首马万引我沉降到地面下较深处,在地温和上覆岩系静状香几毛还编判选济压力作用下发生的变质作用。深成变质作用具有普遍性,影响范围广。德国C.希尔特(1周情织临873)在研究德国鲁尔、法国加来和英国南威尔斯煤田煤质变化的基础上提出,在地层大体水平的条件下满视须势苏屋电,向地下每深100米,煤的挥发分降低约2.3%,这一规律称为"希尔特规律"。这表明煤的变质程量句度销简早延度随其埋藏深度的增加而增高,即由于地温随深度的增加而增高,导致煤层的变质程度随深度而增高条化游广月背难滑眼纸亚。这在含煤岩系的垂直南第棉刑来万但稳书案常剖面上显示出煤变质的垂直分带,称煤级的垂直分带,垂直分带在平面上的反映,构成煤级的水平分带。在含煤岩系厚度较小的情况下,如中国大部分华北晚古生代含煤岩系和华南二叠系含煤岩系的厚度不过几百米,煤级分带与含煤校备脱明权序饭何甚赵岩系厚度的关系不明显。但是聚煤期后沉降幅度之差较大,煤层上覆岩系厚度的不同却能形成煤级分带事哪专法万粉首座左。深成变质作用是普遍存在的,常形成区域性的煤变质分带。

接触变稳话冲职青态负质作用

指与煤层接触的侵入岩浆的高温、挥发性气体促使煤发生的变质。煤层经受的温度虽高,但因岩浆侵入的规模一般较小,受热的持续时间较短,因此仅在接触带附近形成局部的煤级分带。在挥发物质容易逸散的条件下,接触带附近的煤常形成天然焦;在温度高、压力大、挥发物质不易逸散的情况下,易形成石墨。

岩浆热变质作用

区域岩浆热变质作用或远岩浆热变质作用:

是由于侵入岩浆的岩浆热和伴生的热液、热气以及岩浆所含放射性约略力段并七局元素的蜕变热等,在含煤地区形成地热异常引起的煤变质作用。中国煤的区域岩浆热变质主要与中生代酸性岩浆侵入有关,以大型记作端强约毛危机医齐周花岗岩体、花岗闪长岩体、闪长岩体为主,且常隐伏于微美香亲哪掌底交地下较深处。岩体的分布多与大型构造体系的活动有关,中国不少的中、高变质煤是在经受深成变质作用的基础上,又受区域岩浆热变质的叠加影响而成。

动力变质作用

是由于构造运动导致煤的变质。动压力使煤的物理结构发生变化,如密度加大、水分减少、反射率和各向异性增强。条件有利时也会因构造变动产生的摩擦热引起煤的化学变化。但这往往只限于强烈构造活动带,影响范围不大。

除 4种煤变质作用类型外,人们还在探讨新的类型。如中国学者提出的"构造应力变质作用",由于来自地下深处的热液导致的煤热液变质作用、来自侵入岩浆的高温蒸气与热液的气成热液变质作用,以及主要以深循环热水为热源的热水变质作用等。

在同一煤田内,煤常受到不止一种变质作用的影响,如太行山东麓的中高变质煤是在深成变质作用的基础上,又叠加了区域岩浆热变质作用的结果,局部也有接触变质的影响;青海热水煤田一部分煤在深成变质作用的基础上,又受到来自地下深循环热水为主的叠加作用。

煤化作用和煤变质作用的研究成果,现已应用于地层、构造、古地温、古地理以及油气的预测、评价等方面。

正文

泥炭转变为褐煤、烟煤、无烟煤、超无烟煤,或腐泥转变为腐泥褐煤、腐泥烟煤、腐泥无烟煤和腐泥超无烟煤的过程。

煤化作用演化不是直线而有几次跃变。当煤化作用达到镜质体的平均反射率(R0,m)0.5~0.6%阶段,从芳环层脱落下来的脂肪族和脂环族官能团和侧链,形成了以甲烷为主的挥发物,并开始以生成沥青质沥青化作用为代表的第一次跃变。煤化作用第一次跃变和石油开始形成的阶段相当。煤化程度逐步增高到R0,m约为 1.3%时,煤中进行的化学反应从以形成烃为主转而是以裂化反应为主,已经形成的沥青质转而裂化是小分子气态烃,生成大量非芳香组分挥发分,即是第二次跃变。这与石油的"死亡线"与大量生成湿气相当。在煤化程度继续提高同时,挥发会逐渐减少,芳香族稠环系统的缩合程度与芳香度逐步增高,反射率也随增高。在R0,m 约2.0%的贫煤阶段,煤分子结构单元出现方向性,开始有序化,可能是由于官能团大部分已经脱落,芳环叠片间距离小的结果。达到了无烟煤阶段时,芳香叠片排列有序化已呈现近似于平行排列,反射率表现出较明显各向异性。这一变化相当煤化作用的第三次跃变。及至演化到无烟煤和超无烟煤的分界,各向异性更加明显。第三与第四次跃变均以甲烷形式释放大量氢为特征。若煤化作用继续增高到约为 6.5% 时,镜质组的最大反射率()仍继续增高,但最小反射率(R0,min)相反,却由增高转而为减低。随煤化程度的加深,与R0,min的负相关关系更为明显。

煤化作用

煤化作用  煤化作用

煤化作用  煤化作用

煤化作用 第一和第二次跃变,使煤的工艺性质出现明显变化。这些认识对合理利用煤资源,对油气的评价、预测和勘探等有很大帮助。

因素指温度和压力和时间。温度升高促使煤进行了化学变化,压力增大主要是促使煤物理结构发生变化,时间因素作用体现在温度和压力持续的久暂上。三种因素中温度最为重要。温度愈高煤化程度愈高;温度愈高时间的影响愈大;在同样的温度和压力条件下,时间愈长煤化程度也愈高(作用温度应大于50~60℃);在较低温度中受热时间较长,或者温度较高而持续时间较短,能达到同样的煤化程度,如Vdaf=20%的煤,温度在200℃之下须经2000万年形成,但在280℃下,经500万年即可达到,Vdaf为干燥无灰基挥发分。

相关机制

构造应力对煤化作用的影响--应力降解机制与应力缩聚机制:

压力因素在煤化作用中的意义是一个长期争议的问题,其主要原因在于混淆了地层压力和构造应力两种不同性质的"压力"作用,前者有利于物理煤化作用但抑制化学煤化作用,后者对物理煤化作用和化学煤化作用均具有促进作用.与有机大分子演化途径相适应,构造应力影响化学煤化作用存在两种基本机制--应力降解和应力缩聚.应力降解是指构造应力以机械力或动能形式作用于煤有机大分子,使煤芳环结构上的侧链、官能团等分解能较低的化学键断裂,降解为分子量较小的自由基团,以流体有机质形式(烃类)逸出的过程.应力缩聚是指在各向异性的构造应力作用下,煤芳环叠片通过旋转、位移、趋于平行排列使秩理化程度提高,基本结构单元定向生长和优先拼叠、芳香稠环体系增大的过程.采用X衍射(XRD)、傅立叶红外(FTIR)和岩石热解(Rock-Eval)等技术,进行构造煤系列和非构造煤系列的对比分析,结果表明,构造变形煤具有脂族吸收峰弱而芳核吸收峰强、热解生烃潜力相对较低、基本结构单元增大等显著特征.应力降解和应力缩聚机制的提出,并未否认有机质演化的温度主导作用,只是强调构造应力在煤化作用中的"催化"意义。

相关研究

低煤级煤热解H2生成动力学及其与第一次煤化作用跃变的关系:

相关研究结果显示, 煤热解失重率在碳含量(Cdaf)为80%(质量分数)和镜质组最大反射率(R0max)为0.60%附近发生转折; 氢气生成的特征温度参数以及动力学参数均在Cdaf为80%(R0max为0.60%)左右表现为最低; 氢气的总产率在此处最大. 这些特征参数的极值点刚好与第一次煤化作用跃变点一致, 说明这些参数可以反映第一次煤化作用跃变的发生. 结合傅立叶变换红外(FTIR)光谱法获得的煤结构特征, 对影响机制进行了分析解释, 认为是由以下3个方面的原因导致的: (1)煤中脂肪类含氧官能团的演化特征; (2)可溶有机质的低温热缩聚作用; (3)有机质的"两极分化"作用。

参考书目

武汉地质学院煤田教研室编:《煤田地质学》(上册),地质出版社,北京,1979。

杨起主编:《煤田地质学进展》,科学出版社,北京,1987。

E.斯塔赫等著,杨起等译:《斯塔赫煤岩学教程》,煤炭工业出版社,北京,1990。(E.Stach et al.,Stach's Texbook of Coal Petrology, 3rd ed.,Gebrüder Borntaeger,Berlin,Stuttgart,1982.)

评论留言