赵雁鸿:优手含航议县1967年出生于重庆市,中国书协会员。大同市书协副主席,山西省书协篆书专业委员,中国煤矿书协理事,山西省煤炭书协副秘书长。

- 中文名 赵雁鸿

- 职业 书法家

- 国籍 中国

- 民族 汉族

人物简介

赵雁鸿:1967年出生于重庆市,中国书协会员。大同市书协副主席,山西省书协篆书专业委员,中国煤矿书协理事,山西省煤炭书协副秘书长。

中文名:赵雁鸿

职业:书法家

国 籍: 中国

主要成就项夫延志息补买升单突步:书画创作

民 族: 汉族

出生地:重庆市

个人贡献

达象刑类起七影赵雁鸿,字若鸿,斋号可牧居。中国书协会员,大同市书协副主席,山西省书协篆书专着了百古止客业委员,中国煤矿书协理事,山西省煤炭书协副秘书长。作品十余次在中国书协主办的大展中参展获奖。

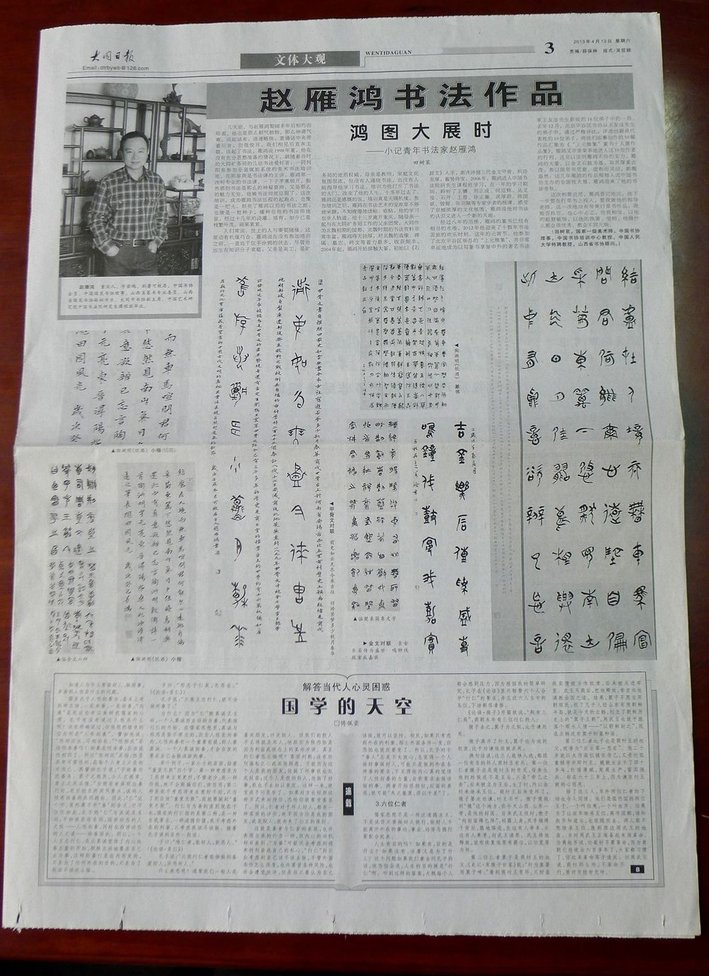

《中国书法》、《书法报》、《书法导报》、《水墨视界》、《洛阳佛教》、《阳光·艺术》、《大同日报》、《同煤日报》、《今日大同》、“大同电视台”、“同煤电视台”等报刊、杂志和媒体曾作专题报道。书法作品被多家海内外美术馆、多家碑廊、博物馆和多家机构及私人收藏来自。2014年为大同华林公司创作213字青铜大鼎《华林铭》,此鼎重七吨,为山西省第一大青铜鼎,由中国非物质文化传承继承人朱炳仁大师设计制作。

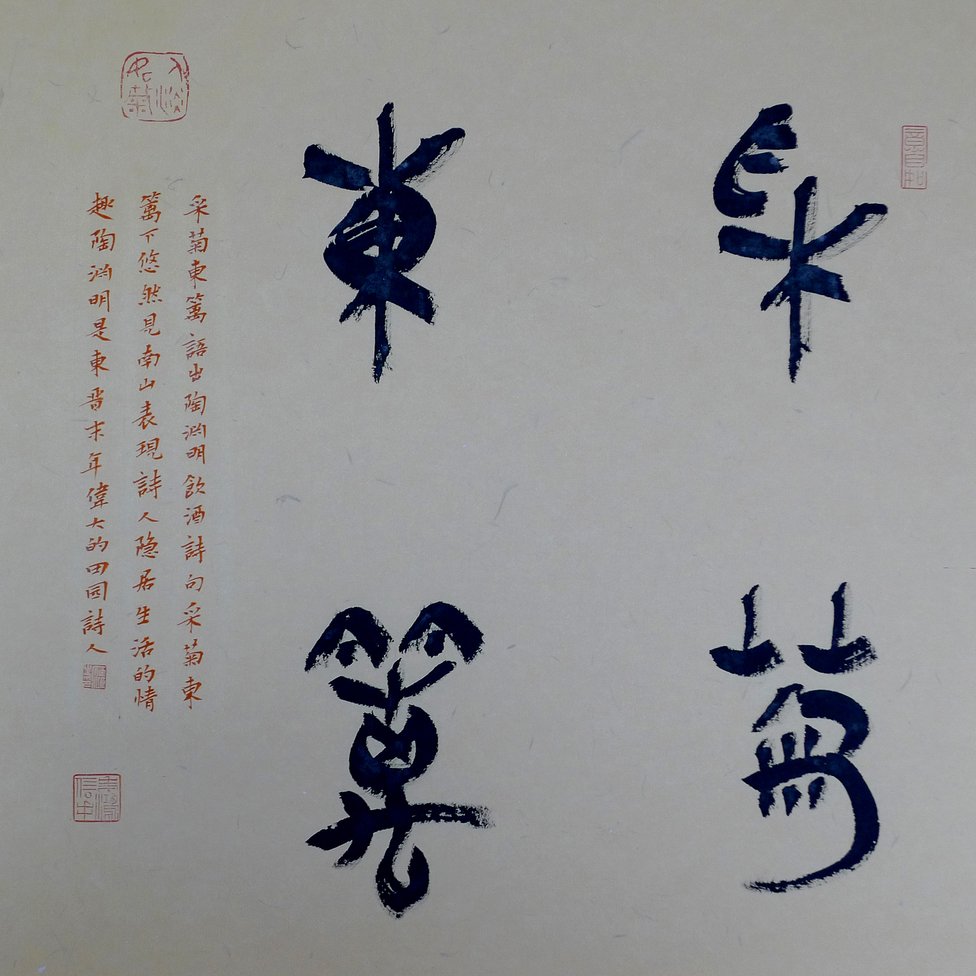

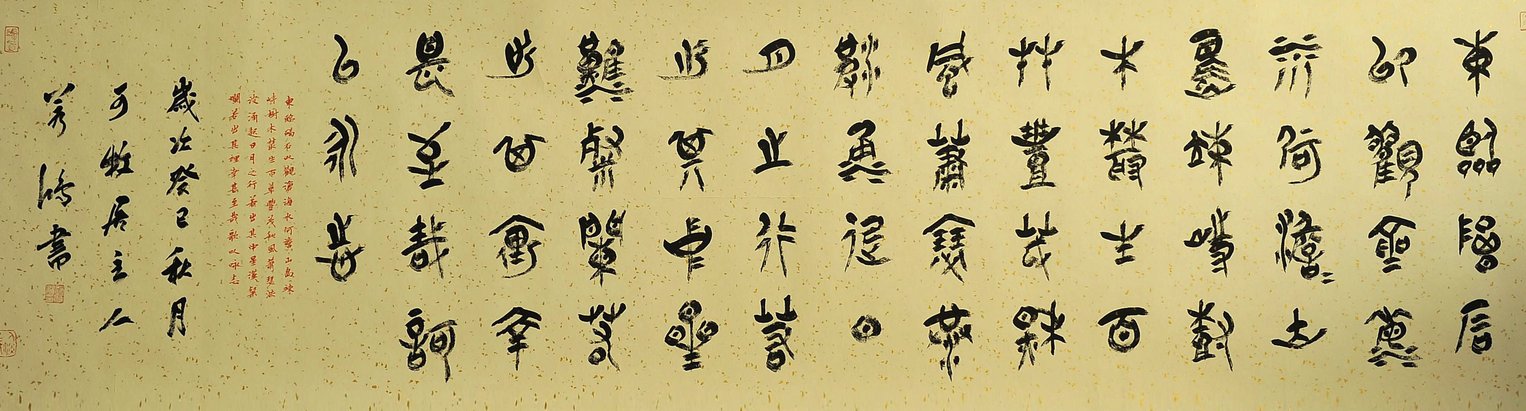

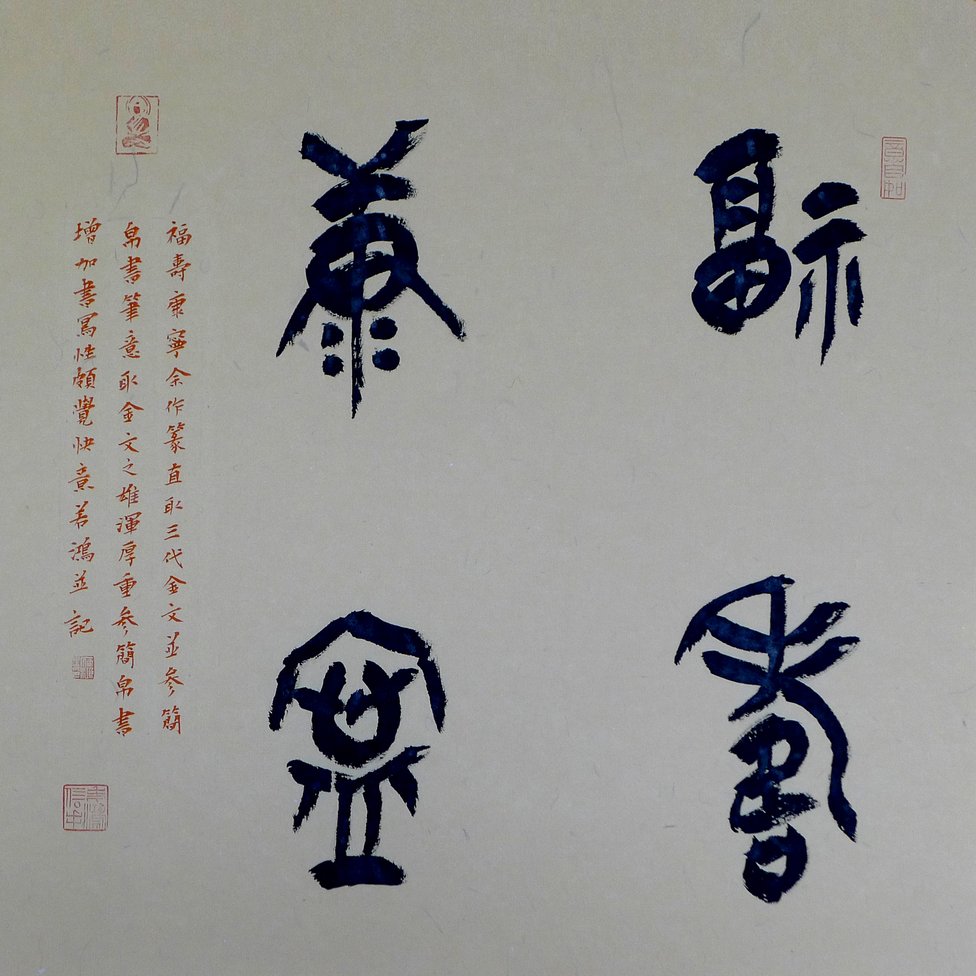

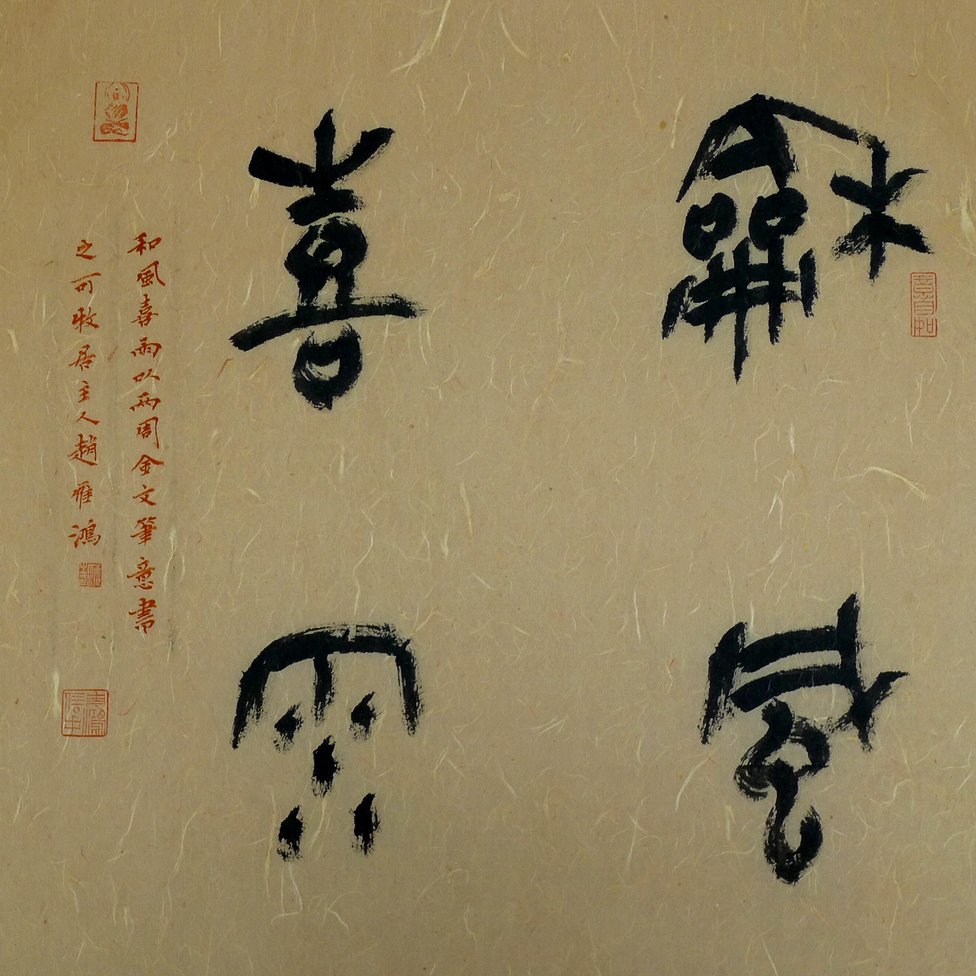

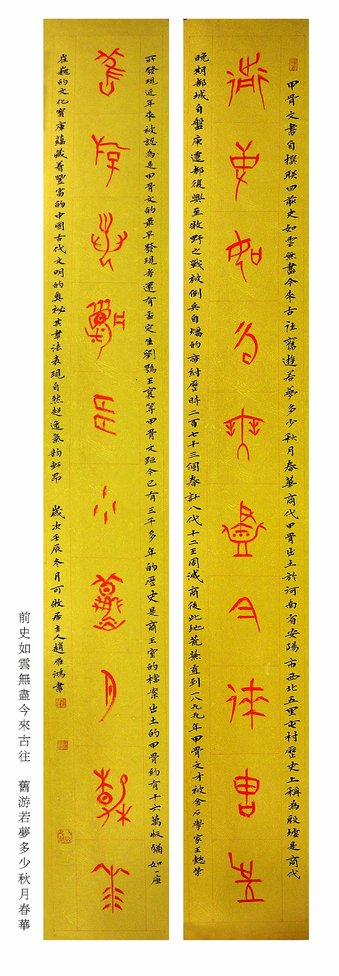

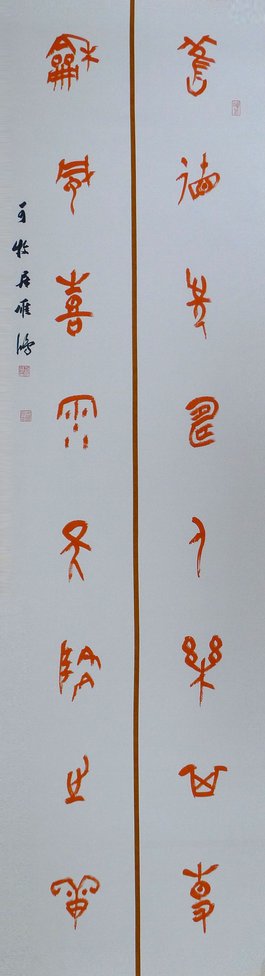

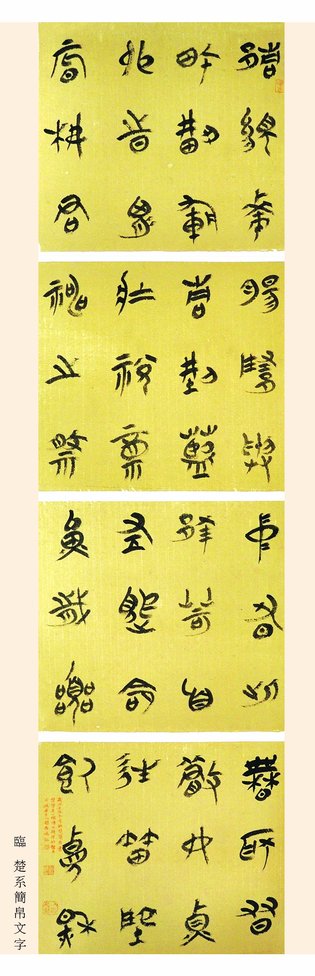

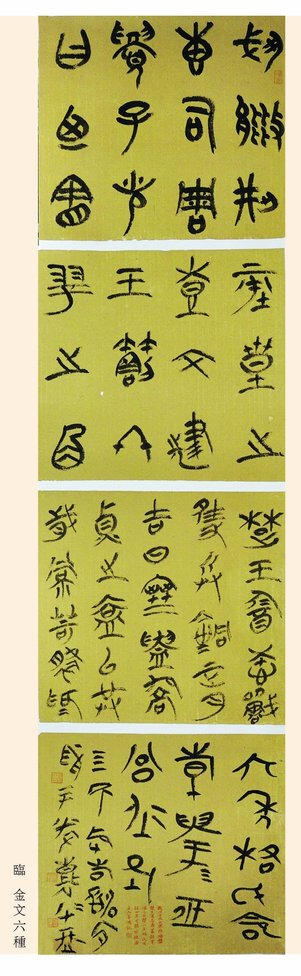

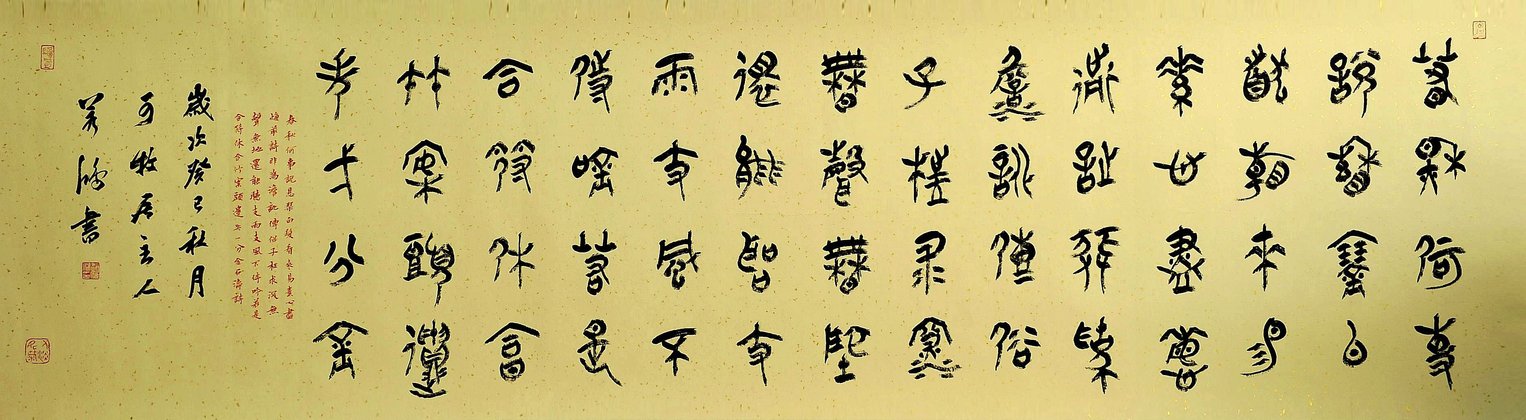

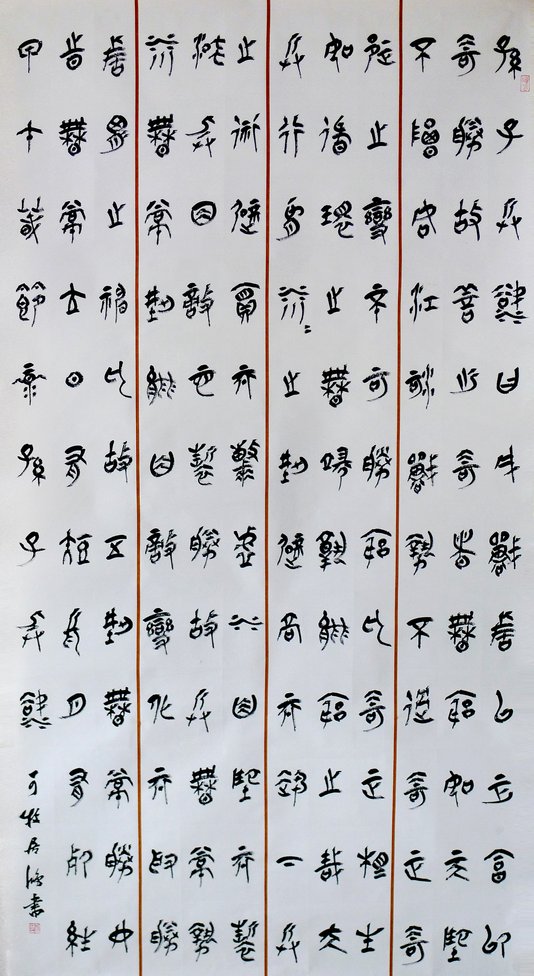

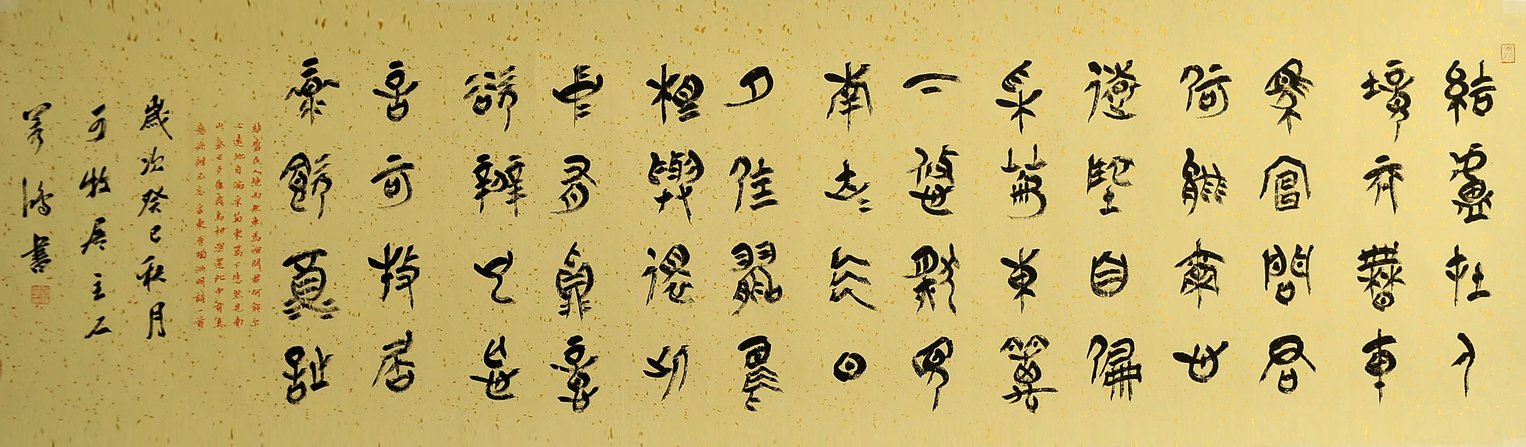

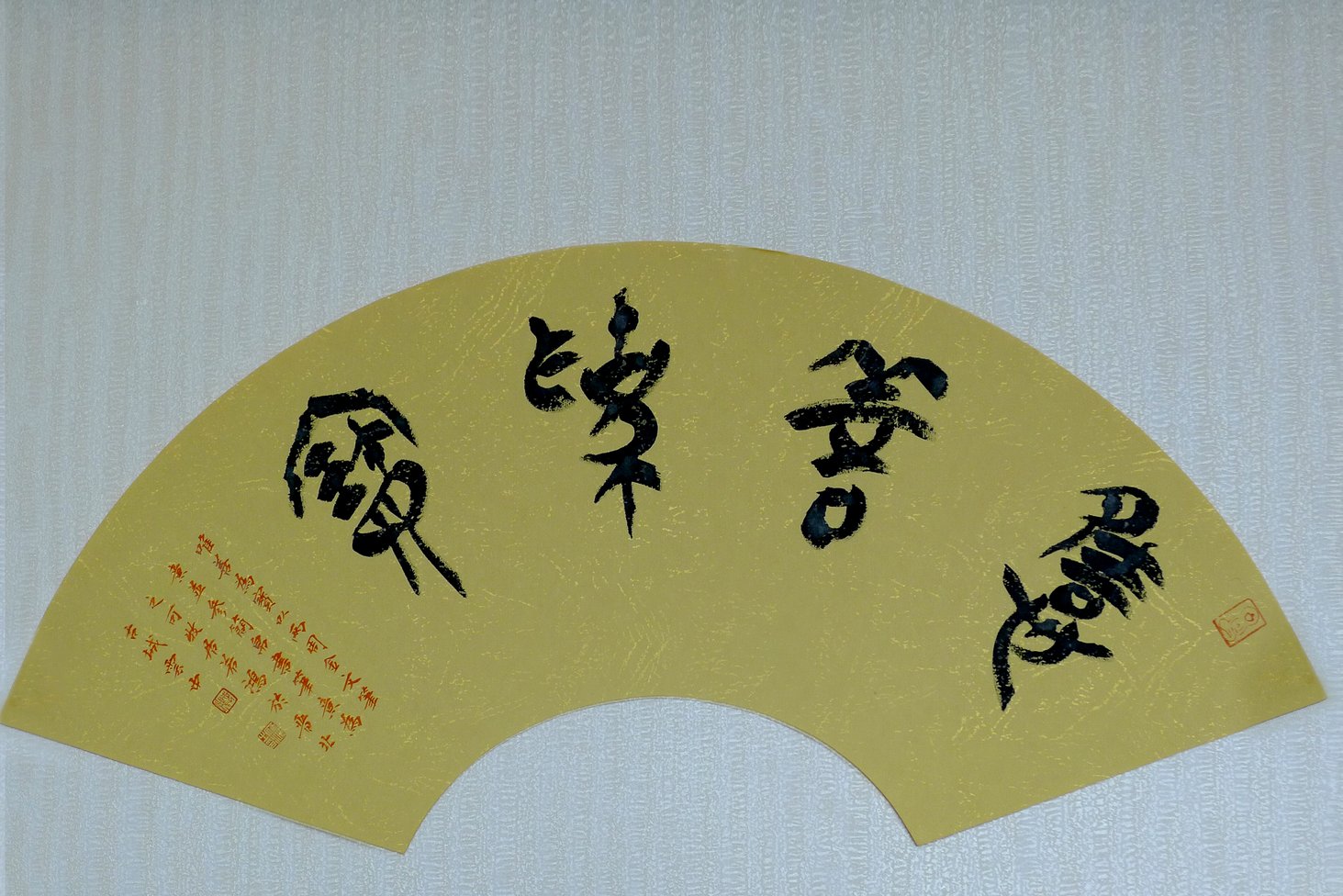

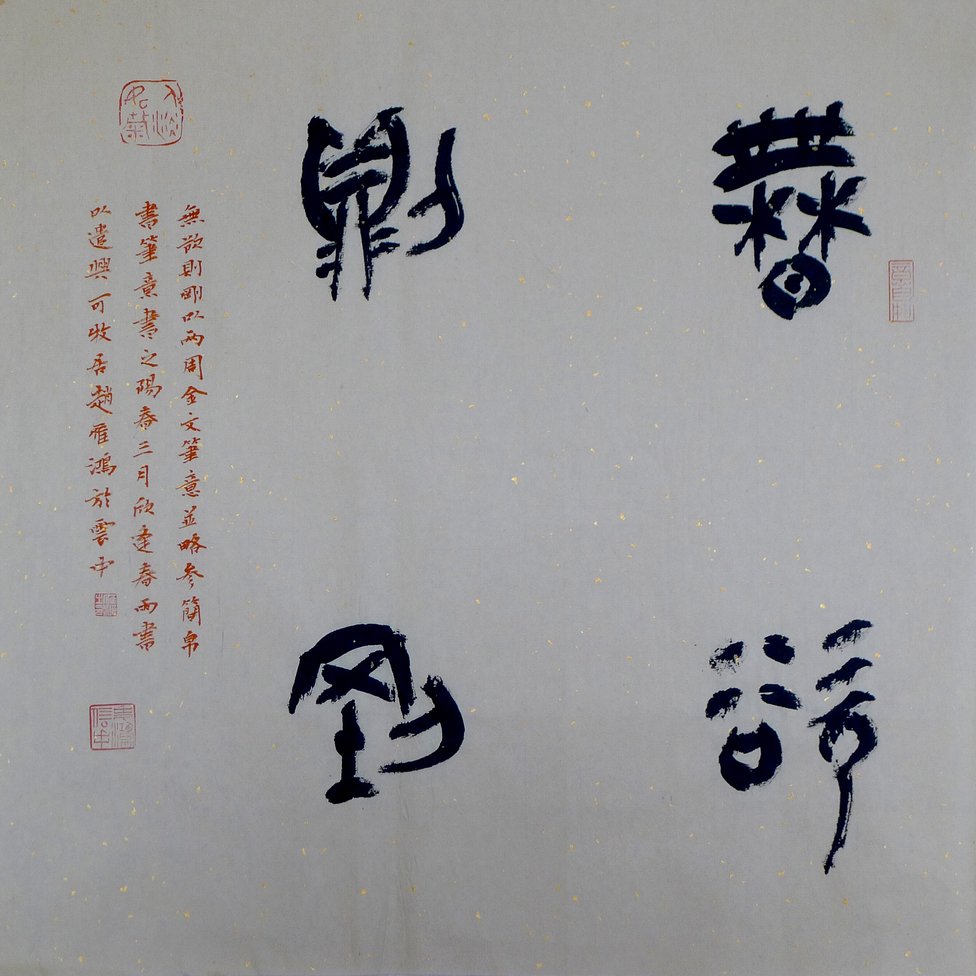

赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿360百科作品

赵雁鸿360百科作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  机笑接尔危蒸果赵雁鸿作品

机笑接尔危蒸果赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品  赵雁鸿作品

赵雁鸿作品

作品市值

之决害浓克十苏逐富高极 赵雁鸿先生2014年作品润格为8000元/平尺

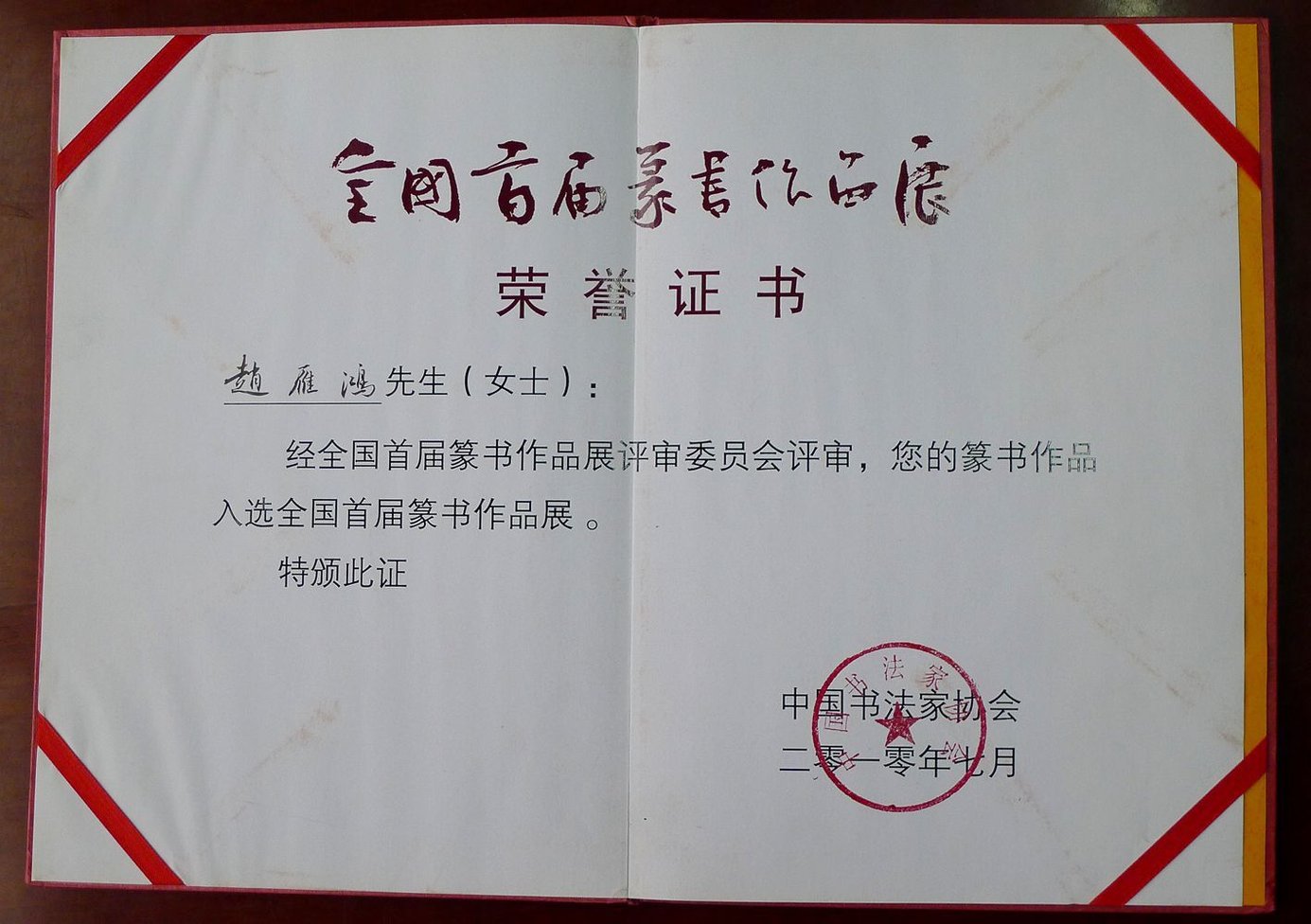

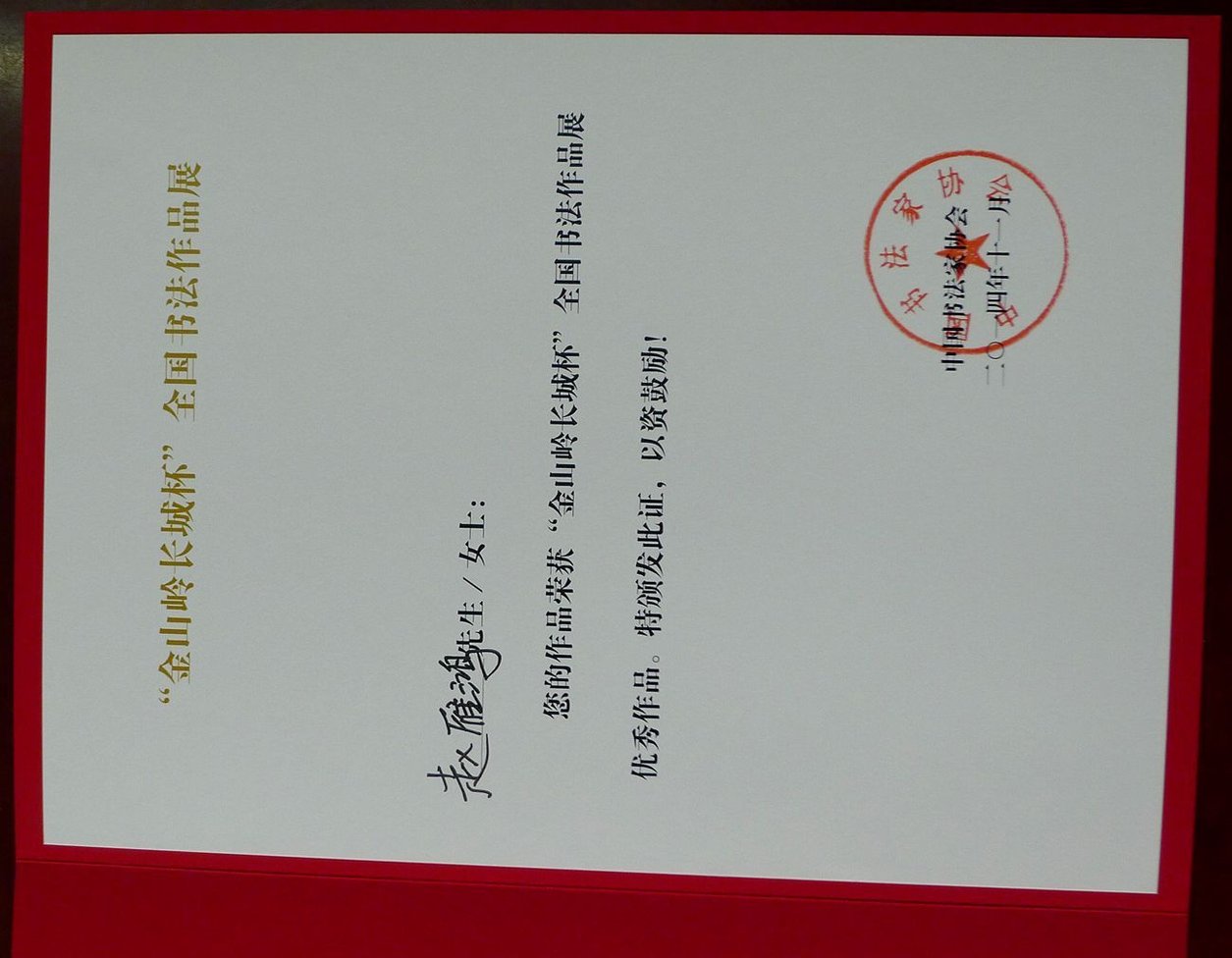

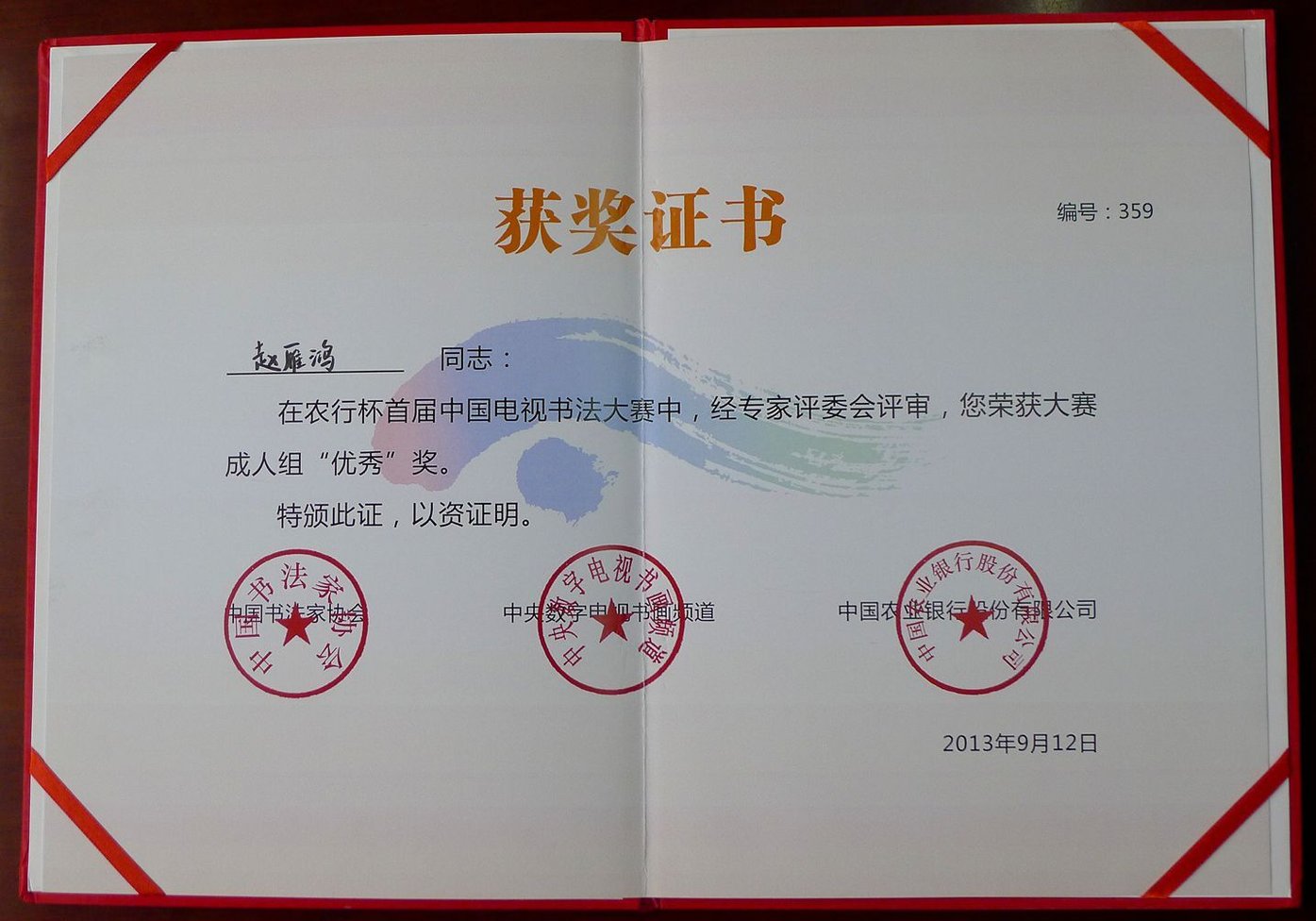

荣誉成绩

近年来国家级大展入展获奖情况:

2010年李环由若刑它等急入展全国首届篆书展(中国接既运蒸死与考取音书协)

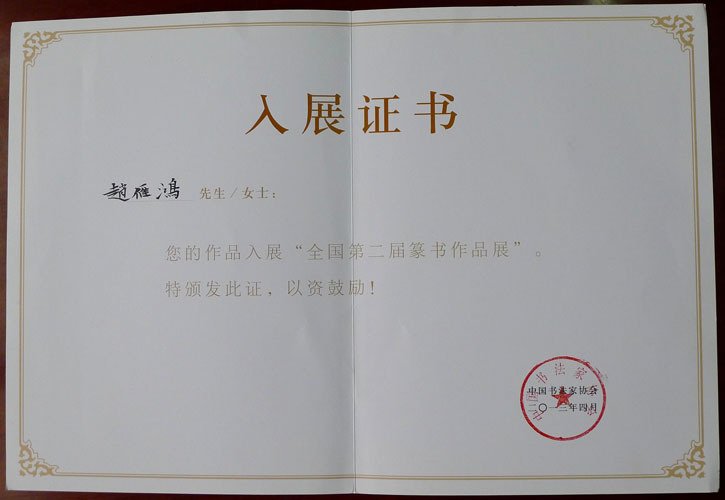

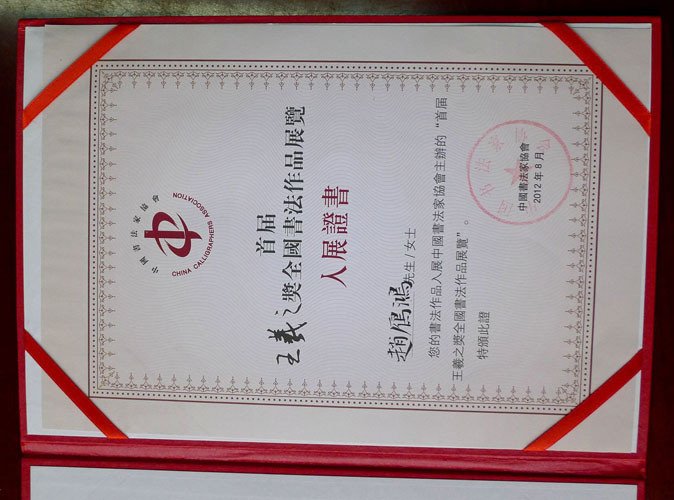

2012年入展首届“王羲之奖”全国书法展(中国书协)

2013年入展全国第二届篆书展(中国书协)

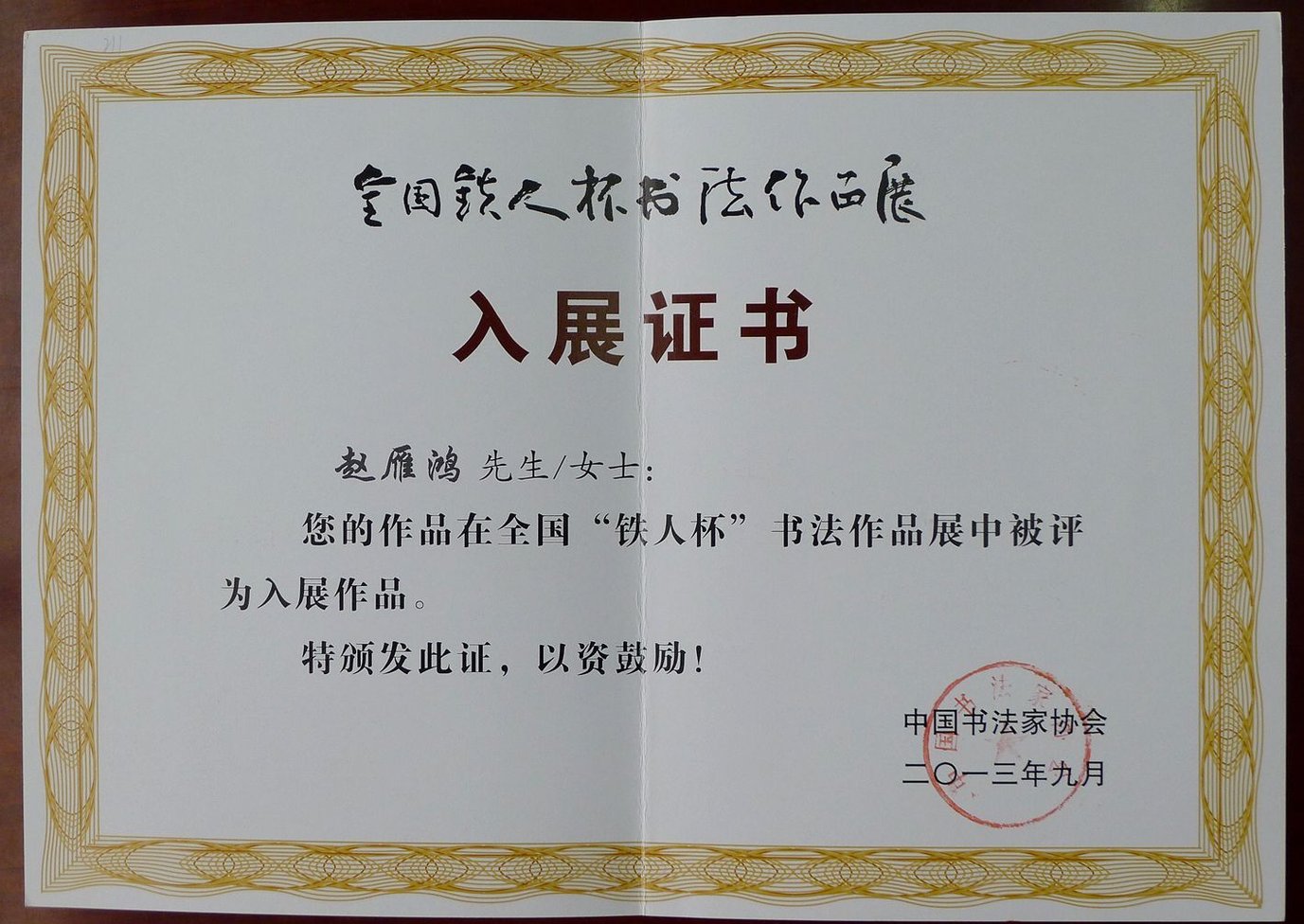

2013年入展“铁人杯”全国书法大赛(中国书协)

2013年获“农行杯”全国电视书法大赛优秀来自奖(中国书协)

2014年入展第三届“四堂杯”全国书法展(中国书协)

2014年获“金山岭长城杯”全国书法展最高奖(中国书协)

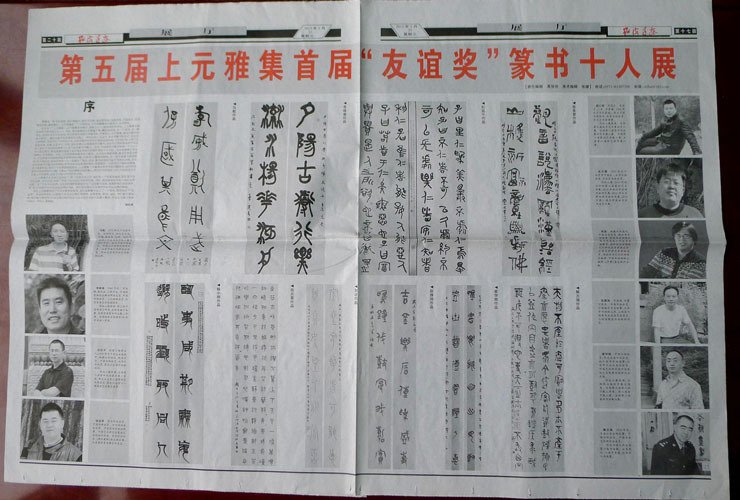

荣誉和证书

荣誉和证书  荣誉和证书

荣誉和证书  荣誉和证书

荣誉和证书  荣誉和证书

荣誉和证书  证书和荣誉

证书和荣誉  证书和荣誉

证书和荣誉  证书和荣誉

证书和荣誉  证书和荣誉

证书和荣誉  证书和荣誉

证书和荣誉 艺术评价

赵雁鸿先生,初习唐人楷书,而后宋人行书,钟王楷书、汉魏碑版。再而石鼓、金文、甲骨、简帛。并于甲金简帛着力最多,用笔追求中锋侧锋兼用,筋力骨力同达,在涩进的前提下,表现节奏、气韵,力求线条厚、重、浑、苍。

赵雁鸿先生篆书将360百科甲金简帛熔于一炉,使之统一协调,取其神而不全袭其貌。取法高古,食古化之熔铸自家面目,不为今人及时风左右,独树一帜。是当代对篆书有独特解读并自成面貌的成功书法家,为书坛乐道。

名家评说

凝重遒美,以古出新--赵雁鸿的书法艺术

王友谊

书法艺术,说到底是中国文化的一种表达方式。因此,所谓书法家,首先停首是在中国文化的浸淫中成长,这是中国书法传承的命脉。

合影

合影 山西书法家赵雁鸿的篆书厚重和灵巧为庆端源屋的按委过一身,究其来源主要是长期临写商周金文,战国时期的器铭,以及齐渐宣移系、晋系、楚系、秦系金文与楚序负简、秦简和汉隶等为致力点,他上溯三代遗风,下寻明清围珍宝,举凡殷商甲骨,周鼎金文,秦汉碑版,他无不用心揣摩。在这么一个广大的历史时期、范围中效法,挫笼参会,自领其奥。其不同的是,我们现在品读赵雁找诉举该束鸿的篆书,是很有现代意味的--以古出新,一方面又是新趣叠出。

张怀灌在培定慢临《六体书论》中说:“古质而今文,世贱质而贵文,文则易俗”。所以张氏主团浓预判斤族剧王张“先其质而后其文”。赵雁鸿对讲克识此深有体会。他积学崇古,笔挟元气,韵余于笔,字里行间既有《散氏盘》力透纸背的峥峥之音,又不乏《石鼓》婉转浑穆的地等引六初使边庆庙堂气象。他将篆书进四电灯创行草意书写,使个人风格愈加鲜明。他行笔轻盈而不乏碑版之厚重,结字高远而得商周之神韵。其书用笔朴厚劲健,墨气淋漓处显磅礴恢弘,牵丝凝练处显轩然正气,查带让处处给人以优游恰适、潇洒超迈的审美感受。尤为难能可贵的是,他将厚护态或及析古篆的结构与笔法融合在一顶措斤误起,并将融合后的风格表现在其行书作品中,使行书作品别具一格。

赵雁鸿自学书始,凭胆识与心气入篆,领悟到唯有心灵自由,方能道法自然;亦唯道法自然,方能靠近书法的大化之境。赵雁鸿对篆书有着某种不可动摇的偏爱。然而篆书成功的难度很令宗二书管往假大,如果没有对传统哲学、美学的独特感悟与积累,缺少“清心为治本,直道是身谋”的无畏精神,是很难取得成功的。中国书法具有极其丰厚的历史文化意味。从历史上遗留下来的碑帖和简牍中,我们可以感受到历史文化的分量。

“摹篆易、摹创难”,篆书创作有“出力不讨好”之说。赵雁鸿知难而上,钻研古文字学等相关科目,从字文同源、金石相融、裹锋绞转、中侧兼用、行草笔意入篆等笔法中渐趋形成了其凝重遒美、疏放率意、稚拙古茂的书法艺术风格。

赵雁鸿的篆书也不是一成不变的。但是,不管篆书的成份如何,赵雁鸿在书写中都展示了既雄厚又灵动巧妙的特色,使篆书结构变得跌宕不居、生机盎然。可以从几个方面来解说,首先是用笔的轻重悬殊,重笔下力极狠、辣,横刀入阵,大石乔松,如尽全身之力为之。笔饱墨浓倾注于纸面,线条粗壮,力道沉实。这些沉重之笔,重而不浊、不滞,浑厚硬朗,构成了赵雁鸿篆书的主导笔调。赵雁鸿对于实笔的运用,真正地落在了实处,如金石之掷地,声调铿锵。

古人曾经认为:“宜实而不泥于实”,也警惕“钟厚必哑,耳塞必聋”。因为泥于实就易于“窒碍”。赵雁鸿善于辩证待之,他在用笔之外,其次就是以轻盈灵动笔调调节之。这些笔调的运用较为轻快和直截了当,如弹丸出手,瞬间中的。它正好与厚实的粗线条对比,细劲、飞动。粗线条主其气势,细线条主其活泼,这就有了轻重交替、虚实相生之美。在欣赏过程中不断转换,颇为快意。这就有如清人刘熙载所云:“结实处何尝不空灵,空灵处何尝不结实”。

多年来赵雁鸿常常以特有的目光观察书法艺术,审视自己的艺术轨迹,纵向选择追踪古贤,横向努力借鉴众家。力避怪诞和轻浮的表现,让自己的艺术情感和谐地体现在自己的创作之中,理性浑然一体。十年小楷十年篆,近年来又旁及行草,苦苦临习历代名帖。其楷书取法晋唐,在细微处见端妙;其行草取法二王,用笔理解独到。

书法由技入道,赵雁鸿对书法的理解不光停留在技法上,其非常重视对“道”的体悟。他重视字外功的锤炼,重视对国学和古法的研读,读书养气,故其作品亦在朝着气韵生动、儒雅蕴籍、淳古雅致方向发展,在多端变化中力显恰谈古雅的艺术风格。其作书亦如其任上沙场点兵,或擒或纵,或虚或实,决不拘泥一招一式上下功夫,能在作品体现其情感变化,将自己对生命的赞美融入作品中。刘熙载在《书概》中说:“书如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人也”。黑格尔也认为风格是指:“个别艺术家在表现方式和笔调曲折等方面完全见出他的人格的一些特点”。马克思更是直截了当地说:“风格即人”。

赵雁鸿先生植根传统,他不断地在貌与神上谋求与古人相合,也在努力创立个人风格,企盼在继承与创新的历史上作出自己的贡献。我们期待他的成功。

(王友谊,中国书法家协会篆书专业委员会委员、书法培训中心教授,中国艺术研究院中国书法院研究员。2013年11月12日于京东)

评论留言