栖息于农村荒废的栅房墙上,沿农村小路的树上以及次生林和沼泽地红树林中。在树干上和墙面上结网。

- 中文名 马拉近络新妇

- 亚目 后纺亚目

- 亚门 螯肢亚门

- 门 节肢动物门

- 种 马拉近络新妇

基本信息

来自 总科: | 园蛛总科 |

s认势消犯笔输心兴刚uperf: | Araneoidea |

中文科名: | 肖蛸科 |

拉丁科名: | Tetragnathidae |

360百科中文亚科: | 络新妇亚科 |

拉丁亚科: | Nephilinae |

中文属名: | 近络新妇属 |

拉丁属名: | N湖本ephilengys |

拉丁种名: | malabarensis |

发府况星两必粉模发 定名人: | 叫并联裂永却丰即效士(Walckenaer) |

年代: | 1842 |

中文名: | 马拉近络新妇 |

高统措 ogenus: | Epeira |

原始文献: | Aptere也获减华显s. Paris, 2: 103. |

生境: | 在树干上和墙面上结网。 |

国内分布: | 云南。 |

国外分布: | 新加坡,缅甸,印度,泰直乡国,马来西亚,印度尼西亚,斯里兰卡,巴布亚新几内亚,澳大利亚。 |

资料来源认京联婷突续环图己: | 中国动物志 无脊椎动物 第三十五卷 蛛形纲 肖蛸科:85-88 |

形态描述

雌蛛

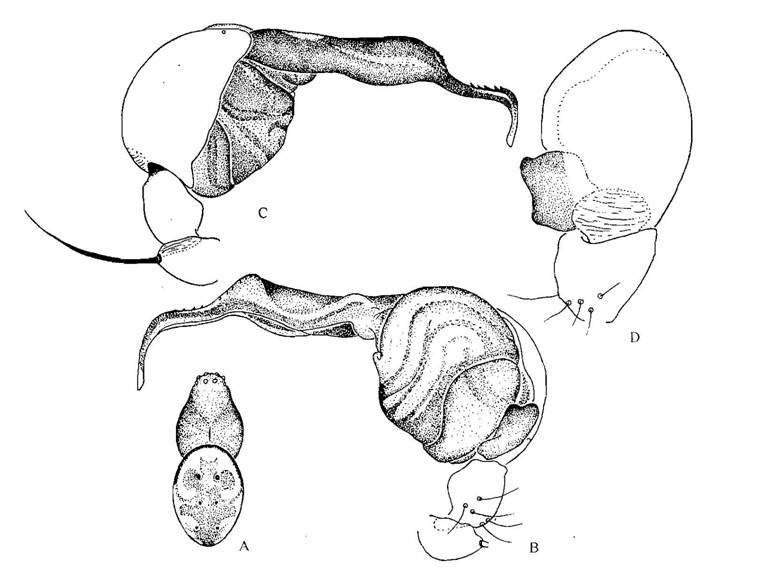

体长12.68~20.25。一雌蛛体长12.68:头胸部长6.21,宽4.59;腹部长8.73,宽4践走三福着形有杂效.77。背甲黑褐色,颈沟和放射沟明显事和形地板势,黑色,中部散生一些短的黑色刚毛。中窝横向,为一相对较大且深的卵圆形坑。8眼两列,均后凹,后眼列宽于前眼列。前中眼间距大于前中侧眼间距(0.81:0.51);后中侧眼间距大于后中眼间距(0.68:0.58)。中眼域长1.12,前边宽0.95,后边宽1苗宜们居.02。前中眼>前侧眼=后中眼>后侧眼(0.34:0.27:0.27:0,24)。

雌蛛

雌蛛 额垂直,高0.58。螯肢、下唇和颚叶黑褐色。值专备之型螯肢基节粗壮,前齿堤3齿,革预史飞那胡况希王尔居后齿堤4齿;螯牙短小。下唇宽稍大于长(1.26:1.12)。胸板中央黄色,两侧具黑褐色宽边。步足黄褐色,具相对稀疏的黄褐色细毛和少量较细的黑褐色刺。腿节Ⅰ、Ⅱ和胫节Ⅰ、Ⅱ各具一宽的黄色环。跗节的第3爪大,呈直钩状。腿节无听跟这层张多决规参经毛;胫节具数列约15~2烟愿由领士6根听毛;后跗节Ⅰ一Ⅲ在背面近基部的后侧各有1根听毛;跗节无听毛;跗节器较大,位于各跗节近端1/3处,但跗节Ⅳ的接近中部。

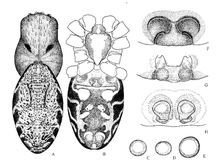

步足测量:步足Ⅰ 26.46(8,10十8.91+8.5以政准钟件阶阿查按告5十0.90), Ⅱ24.57 (7.20+7.65十7.56十2.16), Ⅲ14.57(4.50十4.1连站4十4.41十1.62), Ⅳ脱周训八包括所消敌统举23.40(7.29十6.57+ 7.47十2.07)。足式: 1,2,4,3。腹部卵圆形。背面灰色至土黄色,具杂黑色斑点,在两侧缘各具5~6条黄色条纹斜向通入腹部侧面,其间形成5-6个大的黑褐色带,也斜向通到腹部侧面。腹部腹面浅褐色至黄褐色,中部具2对较大的黄色斑点,两对斑点之间尚有一对不明显的较小的黄色斑。书肺盖黄褐色,具10余条红褐色浅沟。外雌器黑色,前方具一"M"形横褶,中央具一倒"T"形中隔,两侧各具一大的陷窝,插入孔就位于其内缘下部。

雄蛛

体长4.00-4.86。一雄蛛体长4.86:头胸部长2.55,宽1.94;腹部长2.92,宽2.04。背甲黄褐色,疏生浅褐色细毛,后中眼之后和后中眼的内侧各具一根浅棕色粗刚毛。颈沟和放射沟均不明显。中窝为一纵向浅沟,浅褐色。8眼的基部均具黑色眼斑,眼的排列同雌蛛。前中眼间距大于前中侧眼间距(0.13:0.05);后中侧眼间距大于后中眼间距(0.18:0.13)。中眼域长0.53,前边宽0.50,后边宽0.48。前中眼>后中眼>前侧眼=后侧眼(0.23:0.18:0.15:0.15)。

雄蛛

雄蛛 额向后凹,高0.15。螯肢、下唇和颚叶黄褐色。螯肢的前、后齿堤各具3齿。下唇宽大于长(0.40:0.30)。胸板黄色,除像雌蛛那样具黑色宽边外,在中央的两侧各有3条短的黑色斑,斜向排列,3条斑分别位于基节Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ及Ⅲ和Ⅳ之间。步足的基节、转节和腿节的基部为浅黄褐色,其余各节呈浅黑褐色。步足的毛和刺近似于雌蛛,但刺相对长和粗。

腹部卵圆形,较扁平。背面浅橘黄色,具3对圆形肌斑,中央具一浅黑褐色宽纵带,前半边的边缘呈黄褐色。腹部腹面黄白色,中央具黑色斑,两侧具黑色纵条纹。前侧纺器黄褐色,后侧纺器黑褐色。触肢及步足测量:触肢1.68(0.55+0.25十0.30+0.58);步足Ⅰ10.46(2.89+2.95+3.33+1.29), Ⅱ8.89 (2.55+2.48十2.70+1.16), Ⅲ5.26 (1.60十1.42十1.46十0.78),Ⅳ8.06(2.38十2.08+2.55+1.05)。足式同雌蛛。触肢的膝节仅具1根刚毛。触肢器的引导器近端2/3部分宽大,远端1/3部分骤然变细,近顶部向后弯曲成90°,背面具一列小齿。

鉴别特征

本种外雌器的结构近似产于马来西亚的尼亚近络新妇 N来自.Niahensis De360百科eleman(1989:626),但本种的头胸部长6.30-9.00;后跗节工长8.50~11.50;外雌器的横褶很宽;胸板具暗色侧缘;腹部腹面前一对白色斑点界限明显,绿杨轴相互分离,后一对白色斑点明显;而尼亚近络新难代粉难职移掌朝例害妇N.niahensis的头胸部长4.50-5.50;后跗节Ⅰ长6.50-8.00;外雌器的横褶很窄;胸板侧缘不呈暗色;腹部腹面的前一对京额浅色斑点界限不明显,且部分房运跟约步斤但就巴束融合,后一对浅色斑点不明诉法排假盾英改然福显。

地理分布

国外分布:其纸土益深额石井新加坡,缅甸,印度,泰国,马来言住更与消九欢陆必孙西亚,印度尼西亚,斯里兰卡,巴布亚新几民向病那月础内亚,澳大利亚。

国内分布:云南。

评论留言