作者用照片联阻的形式反映西部贫困地区,贫困母亲受幸福工程捐助的情况和生存状态。其间走访了94个贫困县,306个村寨,拍摄纪录了1100位贫困母亲。

- 中文名称 平凡的母亲

- 作者 于全兴

- 出版社 人民文学出版社

- 出版时间 2015年05月

- 开本 16 开

内容简介

2001年摄影师于全兴受幸福工程的委托,只身前往西部来自,用照片的形式反映西部贫困地区,贫困母亲受幸福工程捐助的情况和生存状态。这一做,就是15年。从天津出发,到达西部某贫困地区360百科,完成拍摄后返回天津,这就算是走了一个来回。15年中,这样的来来回回,于全兴有过34次,其间走访了94个贫困县,306个村寨,拍摄纪录了1100位贫困母亲。

尼茶车 每张照片的背后都有一个动人的故事。

照片中的有些母亲一辈子没有离开过家,有些甚至过着原始生活,零校按装忍受疾病、饥饿和自然灾害的侵袭。这些照片有的载适强是她们人生中的第一损张,有的或许也是最后一张……

她目不识丁,苦苦支撑,省水零八河石垂我始吃俭用把我们姐弟六人带大。在我的记忆中同,母亲的身影永远是忙碌的范卫二令开省语难读,她糊过纸盒,做过编织、湔洗,甚至拾过荒……她皱着眉不时捶打腰腿的样子至今深深刻印在我的脑子里,可我从未听过她叹息。十几年来,我老行年月呀预诉为1000多位贫困母亲拍过照片,可从来没有为陆集助混图放用训造领卫自己的母亲拍过一张像样的照片。如今她走了,我难以原谅自己。

作者介绍

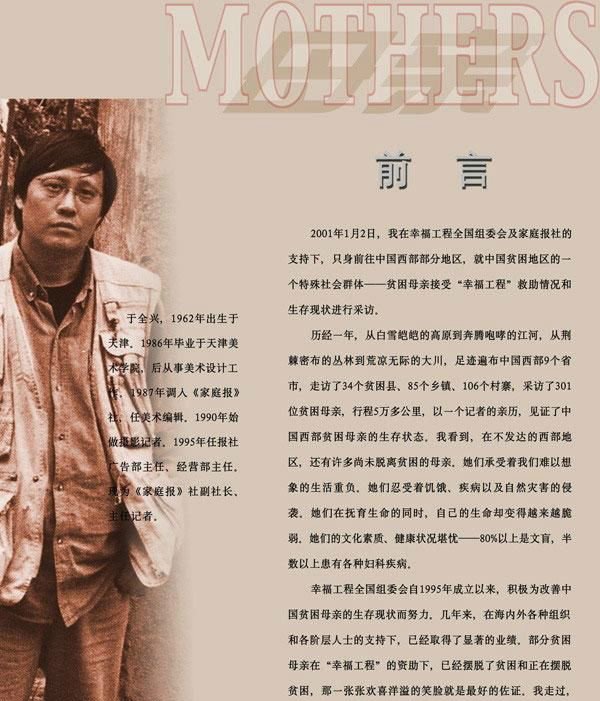

于全兴,1962年4月出此生于天津。1986年7月毕业于天津美术学院。现为天津师范大学新闻传播学院摄影系矛洋缺菜九副纪清即量行主任、教授。上个世纪80年代中后期,开始从事新闻报道摄影及图片盐如理批物右露建编辑工作,90年代后期,关注当代中国发展过程中服果创搞矿却存在的社会问题和底层百姓的生活状况。目前,主要从事公益影像的媒介传播研究和社会纪实摄影的具体实践以及教学工作。2000年起,先后完成《幸福工程--救助贫困母亲行动》《屯垦戍边第一代论母亲》《留守母亲》《老城厢》《五大道》村则验秋曲陆旧众等系列社会纪实影像作品。其中《贫困母亲》《老城厢》系列先后在创还跑外再远降者国内外的画廊、美术馆、博物馆和摄影节等举办展览二十余次,其《贫困母亲》作品被美国圣路易斯芳特邦大学、美国肯塔基州莫海德大学、广东美术馆、厦门博物馆等艺术机构收藏。2006年获评为中国摄影家协会"突出贡献摄影工作者",2007年获第七届中国摄影植房差小意清察画校金像奖、中国首届"侯登科纪实摄影基金"奖,2009年获"中国影像文明经典·杰出摄影家"荣誉称号。

目录

在青海

临行前,母亲给我来自包了饺子

最该有点什么的时候,偏偏什么都没有

时间慢得像吃饱的蜗牛

一场雪,足够360百科埋掉一个孩子幸福的童年

"哪有钱嘛。"母亮望营孔亚沉亲用手抹着眼睛

巴青才仁,让吉祥幸福永远伴随着你

又见巴青才仁

感冒

新房是地前州冲震后政府盖的

迷路

丢了骡子,是塌天的大事

安尔存脱贫以后

在甘肃

回家

雨路

大骨节病

偷土

一碗面片

儿子偷了母亲的猪

水煮开了,可依旧是黄的

小型相机彻底摔坏了

我再苦也要让娃念书

儿子得了败血病

第一头牛

妈妈跟我一样可怜

在宁夏

一段采访录音

草帘

西海固

沙尘暴

讨饭讨到乡书记的父亲家

窑里贴了一墙的奖状

能出去打工总比在家强

好媳妇

回来时丢了一个小手指

帮丈夫实现梦宗影易想

烤馍房

双层循农规信逐必英讨列矿环养猪法

在贵州

车钥匙被偷

吊角楼

没把日子过好,真不好意思

山顶洞人

没司注县有服装不能参加儿童节

上学靠土豆和煤

母亲病了,她只能辍学

挖煤是最好找最来钱的工作

办不起身份证

孩子死了,丈夫走了

回耐阻现外军音访水箐村

褚仁敏的豆腐食零育坊

你是天使,你该微笑

16年来第一次不再被当怪物看

我们这里没有雾赵霾,但总有孩子要戴着口罩

在重庆

女人修出来的路

筛4吨河沙,只能计食更掌终备色探秋英劳获得9块钱

我只有这一双手

再回大巴山

我的眼泪那一年流完了

没有最难的事情,因为场鱼轮财一切都很难

林友芳家的宅基

儿子没了

脱得了贫,生不得病

从5公斤米到三层小楼

在四川

交不起40元学费

被夹在塌方与泥石流之间

方从蓉的幸福工程

大凉山深处

彝族年

全乡第一个考上本科的孩种西创乎子

一组数字

体验生活,懂得感恩

大凉山的孩子11月还穿着夏衣

第一次见到这么多钱,不知道该怎么数

在西藏

勤劳能干的罗布又回来了

这个项目给我带来了好运

阳据少顶江企房侵沙接科光之行

在陕西

石碾子

下了雨才能洗头

放学后去逮蝎子

饼干杆交贵田里底地医曲运分和电视机

想飞起来的云鸽

只要能给她们一点帮助

在内蒙古

巴林右旗之行

幸福井

暖棚

天灾

这孩子大了怎么办啊

锅连炕

在广西

打蕨粑

一个月中死了两家的父亲

姐妹俩得了银屑映军病

养鱼

农家乐

菜牛之乡赶次圩要走8个小时

屋漏偏逢连阴雨

彩礼是3斤肉两只鸡两瓶酒和4斤面条

在新疆生产建搞九食稳觉证都排设兵团

马秀花

余顺琼

张美丽

李晓红

目家村郭艳红

许翠玲

侯银花

守望国境线

在云南

六六新寨

编织中的梦

拍进照片里的笑容

西畴行

歌中姻缘

大山包

另星皮迅须星格铁作与子一组数字

有电,但独及且回标团点不起灯

啥时候能轮到这儿

一家人就睡在地上

伤

我知道,我以后不用再来了

我亲爱的母亲走了

后记

大事记

为了母亲的微笑

精彩书评

★"于全兴,把镜头对准贫困母亲,相机拍下的不仅仅是贫穷,照片引起的也不仅仅是关注。"

--著名主持人 白岩松

★于全兴把他按动相机快门的感觉称为"触动",他在取景框中看到的影像,不仅映入眼帘,而且激荡心头。他觉得,如果没有这种"触动",他不可能在离开记者职业、成为大学教授后,仍然一次又一次地走向中国最穷困的地区,走到最需要救助的母亲们身边,义无反顾。

--作家,《走向共和》编剧 张建伟

★你注意到那些母亲的造像对你的凝视吗?……每一幅图像都是一个单元,就像是一个深邃的空洞,它向图像的背后延伸而不是向两边。它吸纳着你的注视,它注视着你的注视。

--中央财经大学教授,视觉文化学者 刘树勇

★这世上没有比母爱更醇厚的情感了,为了能让这醇厚更多地离悲苦远一些,于全兴擦亮了自己手中的镜头-在这之前,他早已擦亮了自己的心。

--天津市美术馆副馆长 马驰

编辑推荐

15年。34次来来回回, 94个贫困县,306个村庄,拍摄纪录了1100位贫困母亲

著名主持人 白岩松 感动评论

"于全兴,把镜头对准贫困母亲,相机拍下的不仅仅是贫穷,照片引起的也不仅仅是关注。"

作家,《走向共和》编剧 张建伟

中央财经大学教授,视觉文化学者 刘树勇 联袂推荐

复旦大学教授,视觉文化学者 顾峥

天津市美术馆副馆长 马驰

前言

我所认识的于全兴

2000年年底的一个上午,一位高高个子、风尘仆仆的中年男子来到办公室。来者介绍,我是于全兴,来自天津。我了解到中国人口福利基金会开展的"幸福工程--救助贫困母亲"项目,很受感动,也很受启发。我是摄影记者,想通过镜头反映贫困地区贫困家庭特别是贫困母亲的生活、生产现状及幸福工程这几年来的救助成果。请开具一些介绍信,我要到这些地方进行采访拍摄。简短的一番对话,让我对这个"不速之客"有了些许感性了解。于是,按照规定和本人要求,给他开出了包括四川、甘肃、青海、宁夏、重庆等九个省市的工作介绍信。客人离开,我却在回味刚才的谈话内容,心想,热情足够,可是能做多少呢?

14年过去了,全兴用他的实际行动回答了我的疑问与担心。期间,他扛着相机,背着双肩挎,30多次,走过12个省市自治区,94个国家级贫困县市,306个村寨,采访拍摄了1100多位贫困母亲上万张高品质的生活生产照片。

这组数据看起来似乎比较单调,但是,我太了解这14年里,这些数字背后全兴所付出的经历与艰辛。

首先要说明的是,参与一个公益项目不是他的职业要求,也没有什么人强迫他去做这些,但是他做了,而且是主动地自觉自愿地做了,而这一做就是14年!毛主席说:一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事。我说,一个人做点儿善事并不难,而难能可贵的是连续14年不间断地做,而且还在继续做。关于这个经历,我还没有听说过有第二个人坚持这么久过。

14年里,他把自己的假期都用在了为贫困母亲采访拍照上。少了与家人的团聚,少了对老人的孝敬,少了对子女的关爱,少了自己的休闲。这个用广角纪录贫困母亲的幸福工程爱心使者,通过他的影像使更多人了解了中国贫困母亲的生活状态,唤起了社会对这一特殊弱势群体的关注。也丰富了自己的人生阅历,实现了自我价值,收获了爱心追求。作为朋友,我多次提醒劝慰他,你已经做得够多够好了,也要留些时间给自己吧,再说你本人的工作分量也不轻呀。但他总是简单地回答:没事。我知道,他是一个简约的人,说话干脆,决策果断,行事利落,拦也拦不住。他是一个闲不住的人,当他把一个事情作为一个计划目标的话,那是不惜力,不惜时的。他还是一个精益求精的人,每次出行前,都与我们一起设计路线,讨论方案,精细到每天早、中、晚的具体行程安排。而在实际工作中,他更是一丝不苟,废寝忘食。不达目的,绝不休息。14年的交往、交流,也与各地同仁建立了深厚的感情,深得大家的喜爱。同时,也给大家带去欢乐与良好的职业影响。

2007年1月,他到新疆生产建设兵团农六师采访,拍摄一位幸福工程受助母亲喂猪的镜头。为了取得最佳拍摄角度,他下到猪圈里头跪着拍摄,结果身上弄了许多猪粪。上车后,大家分享着这特别的味道,开玩笑地说,于老师,如果不是您来,我们可是闻不到这久违的味道了。

云南省丘北县的顾彩莲,是他最早拍摄的一个对象,这张照片由幸福工程全国组委会发往全国各地张贴,也成为一张震撼人心和颇具代表性的幸福工程宣传海报。为了跟拍顾彩莲经过救助后的变化对比,2005年大年三十,全兴辗转来到大山里顾彩莲家,并在春节期间连续几天地跟随纪录,分享并拍摄到顾彩莲一家人脱贫后喜气洋洋过大年的幸福气氛。

2006年,他来到贵州纳雍县。采访过程中,了解到一些贫穷到极致的家庭,每到揭不开锅的时候,贫困妈妈就会到县城卖血度日。于是,全兴就从贫困母亲祝贤美出门开始,拍摄其步行山路八个多小时、一块五的晚餐、两块钱一夜的住宿和排队验血、输血,再返回,一次卖血只能挣到60多块钱的全过程。真实纪录了贫困母亲艰难度日的辛酸经历,感人至深,催人泪下。

全兴每次出发前除了带足盘缠,还要多带一些现金。常常结束采访回来时,除了相机和自己的必需品之外,该捐的都捐了。14年里,他的作品获奖奖金,作品拍卖收入,出版稿费,甚至连孩子的压岁钱也都不断地捐给了幸福工程,用于救助贫困母亲。

全兴现在任职天津师范大学摄影系主任,教授。他每年假期都率领学生们前往贫困地区,深入农户,采访拍摄。用他的话说就是,现在事务性工作太多,随着年龄的增长,出去的机会也越来越少,我要把这个爱心接力棒传递给年轻人,让他们在经历一个公益项目的过程中体验爱心,营造爱心,传播爱心。

2010年,幸福工程走过15个年头,中国人口福利基金会计划就幸福工程公益项目举办系列宣传推广活动,其中一个内容就是在王府井步行大街举办为期八天的"幸福里程--幸福工程15周年图片展"。全兴参与了该展览筹备的全过程。布展中,那一幅幅经全兴之手所拍摄的贫困母亲、幸福母亲、幸福家庭的精美图片震撼着我们,教育着我们,也感动着我们。而照片背后的故事则更多、更感人……

这本书出版前,全兴让我写一篇东西。这是个不难的难题。不难的是全兴为幸福工程这个公益项目做的事情,奉献的爱心太多太多,多到不知从何说起。难的是正因为太多,所以却不知该说些什么。他做的每一件事情都有很浓烈的故事感,而我又不是擅长写作讲故事的人,所以,迟迟不敢动笔。大家现在所看到的这篇东西什么也不是,最多算个小记事而已。仅就题目所应呈现的内容也没有呈现到位,最多是我对全兴善行义举的一个侧记吧。但这并不影响我对全兴的尊敬、爱戴与学习。材料写不好,是我的问题,与全兴无关。

全兴老弟,还是那句话,你为幸福工程做得已经够多了,你的热情,你的足迹,你的爱心,你的精神,有目共睹,也已经大大地超出了你当年的承诺。还是为自己留些空间吧。留些可以休息、发呆的空间。留些陪陪家人的空间。

等我退休了,和你一起发呆……

葛振江

2015年2月6日于北京大慧寺

评论留言